ハリウッドの巨額の予算を使った作品でも、いざ公開されると「完成度が低い」と感じさせるものがあります。これは、タイトすぎる制作スケジュールや曖昧な演出指示、そして技術の使い方を誤ってしまうことが原因で、何度も同じ失敗が繰り返されているためです。『ハムナプトラ2』や『ジャスティス・リーグ』では、ポストプロダクションを急ぎすぎたり、チーム内の意思疎通がうまくいかなかったことで、本来なら盛り上がるはずのシーンが台無しになりました。最近の『アーガイル』や『レッドワン』を見ても、過去の教訓が活かされていないのがわかります。結局のところ、問題は技術そのものではなく、スタジオがそれをどう使うかにあるのです。

VFXは映画制作で最もコストがかかる工程の一つですが、映像が雑になってしまう裏には、制作途中での方針変更、撮影班とポスプロ班の認識ズレ、そして「質より締め切り」が優先される現場の体制などがあります。結局のところ、問題は技術ではなく、その使い方や進め方にあるのです。

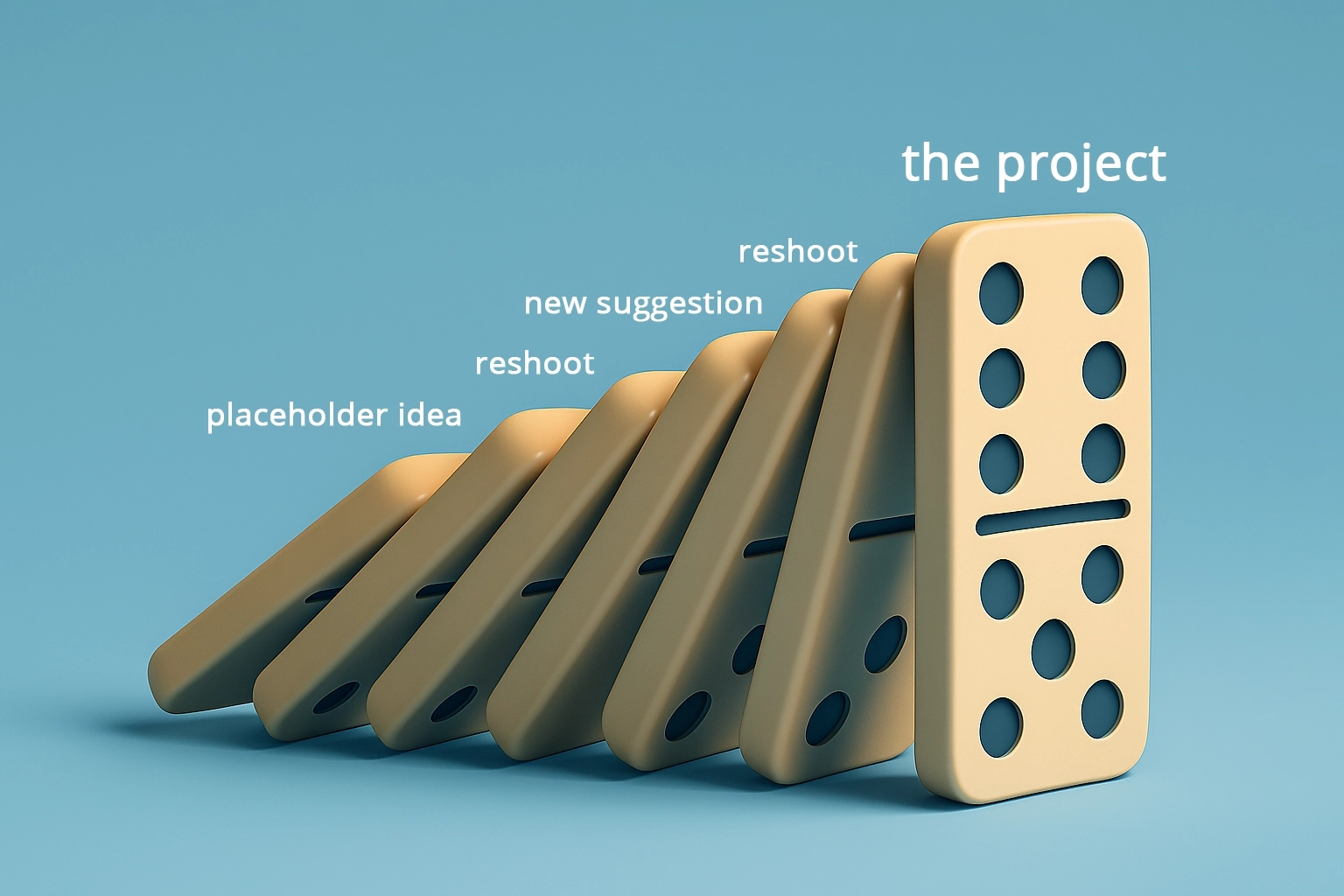

原因の多くは、最初の段階で演出方針があいまいだったり、脚本が完成していないまま撮影に入ったりすることにあります。こうした準備不足のまま撮影が進むと、その場しのぎのアイデアが積み重なり、最後はVFXチーム (The Guardian).に「不可能に近い修正」が押しつけられます。土台がぐらついているため、仕上げ段階では継ぎはぎだらけの映像になりやすく、締め切りも迫る中で根本的な改善ができません。つまり、問題は技術不足ではなく、毎回同じ場所でプロセスが破綻していることにあるのです。

多くのVFXアーティストは、作品の仕上がりがもっと良くできたはずだと分かっていながら、それが叶わない現場に苦しんでいます。業界には長時間労働や不安定な雇用、情報伝達の不備が根強く、連日の徹夜やサービス残業に追われることも珍しくありません (Vani)。さらに、デジタル制作に詳しくない監督から「もっとリアルにして」など曖昧な指示が飛んでくることも多く、締め切りだけは厳しいという状況が続きます。かつて高い映像クオリティで知られたマーベルのような大手スタジオでさえ、「流れ作業のような現場だ」とVFXアーティストから批判されることがあります。その結果、アニメーションが雑になったり、テクスチャが未完成のまま公開されたりと、目に見える品質低下につながっているのです。

マーベル作品に携わったことが、私がVFX業界を離れるきっかけとなりました。クライアントとして最悪で、過重労働で倒れる同僚を何人も見てきましたし、マーベルは予算を絞るばかりでした。—ドゥルヴ・ゴヴィル(元『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』VFXアーティスト)

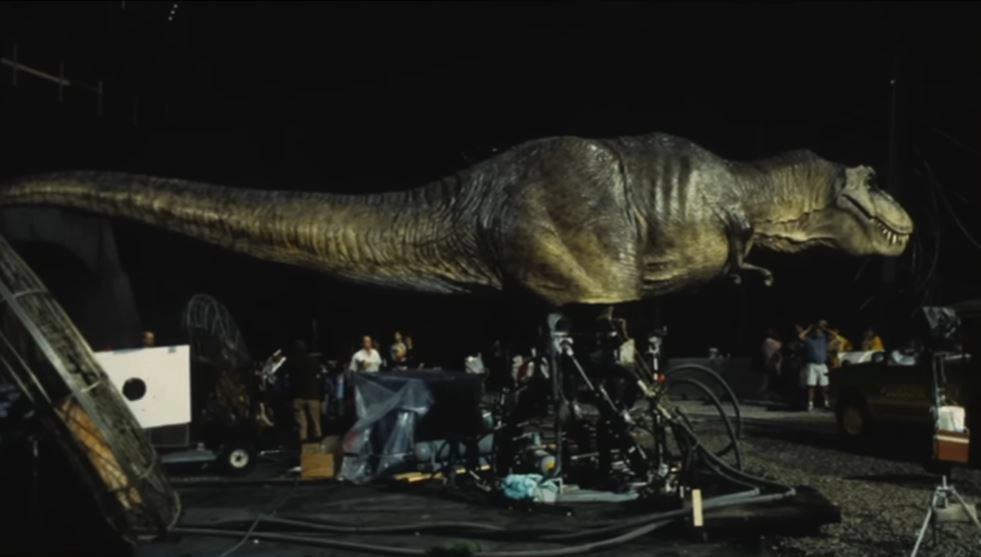

かつてハリウッドでは、実際のセットやミニチュア、アニマトロにクス(機械仕掛けで動くリアルな人形やロボット)を多用していました。『ジュラシック・パーク』や『エイリアン』は、手作りのモンスターで観客を恐怖に陥れた良い例です。しかし技術の進歩に伴い、スタジオは実物の手法をCGIに置き換えるようになりました。速く、安全で、柔軟に使えると思ったのです。しかしその結果、デジタル環境が標準となり、模型より出来が悪くても使われることが増えました。

「今のデジタル効果は、ほとんど何でも簡単に作れるようになりましたが、これは逆に危険だと思います。デジタルだと分かることで、リアルさや恐怖感が薄れてしまうことが多いのです。」—リドリー・スコット(Far Out Magazine)

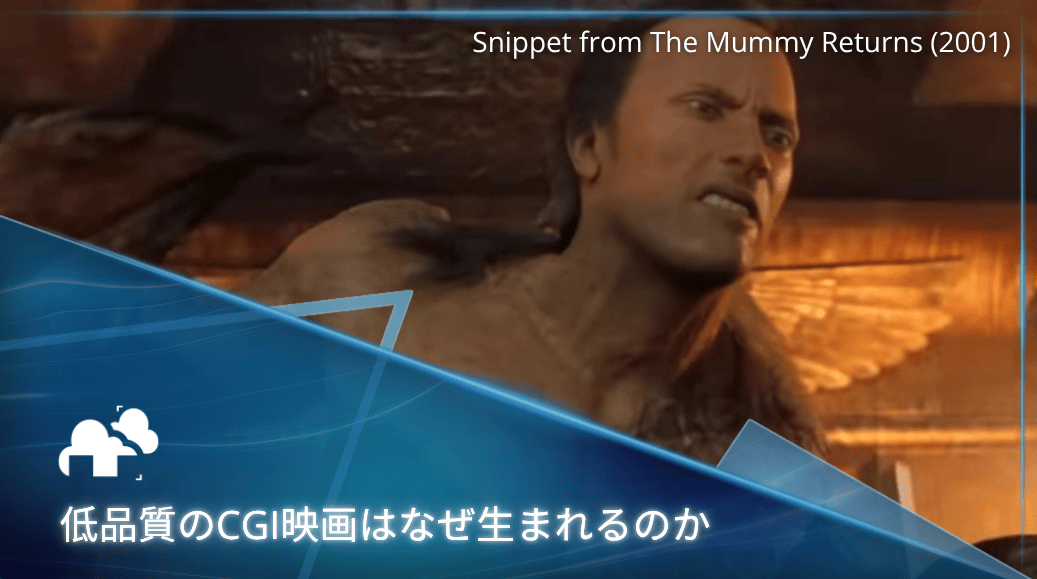

『ハムナプトラ2』(2001年)は、低クオリティCG映画の代表作とされています。ドウェイン・ジョンソン演じる半人間・半サソリの姿は、恐ろしいどころか不自然で滑稽でした。ライティングはシーンに合っておらず、動きはゴムのように柔らかく、質感もプラスチックのようでした。本来なら盛り上がるはずのクライマックスのシーンが、映画史上もっとも笑われる瞬間のひとつになってしまったのです。

『ジャスティス・リーグ』(2017年)では、ヘンリー・カヴィルのひげが別のスタジオとの契約の関係でデジタル処理で消されるというトラブルがありました。その結果、ヒーローの上唇が不自然に歪み、話すたびに視聴者の目を引いてしまいました。複数のCGIアーティストもこの問題を指摘し、修正に挑戦しました。中には、Corridor Crewのように元のひげを戻す試みまで行われました。

2010年公開の『Birdemic: Shock and Terror』は、CGIの悪い使い方のお手本のような作品です。コンピューターで作られた鳥はぎこちなく羽ばたき、空中で止まったり浮遊したりして、まるでスクリーン上を引きずり回されるクリップアートのように見えます。本来は恐ろしいエコスリラーのはずが、結果として思わず笑ってしまうパロディになってしまいました。粗悪な視覚効果はホラーをただの滑稽なものに変えてしまうのです。

莫大な予算が投じられたにもかかわらず、『Megalopolis』は不自然なグリーンスクリーンや合成の粗さで批判を浴びました。迫力を出すはずのシーンも平坦で人工的に見え、背景が貼り付けられたように感じられました。評論家は、映画の迫力ある映像表現の意図が、未完成で舞台装置のように見えるVFXによって台無しになっていると指摘しています。

2億5千万ドルの巨額予算が投じられた『Red One』(Theguardian.com)は、視覚的作品の傑作となるはずでした。しかし、YouTubeやVFXレビューのCorridor Crewなどでは、予算に見合わない低品質な映像が指摘されました。実際の環境を人工的な背景に置き換えたものの、自然に見せる努力もされていませんでした。

かつてのマーベル作品は大画面の迫力満点な作品で高く評価されていましたが、最近の作品では手抜きの指摘が増えています。『Madame Web』も、CGIの粗さや脚本の問題などで批判を受けています。

CGIが失敗する一番の理由は、実写との馴染んでいないことです。デジタルのオブジェクトが実写の照明や影、カメラの動きと合っていないと、すぐに浮いて見えてしまいます。

人間に似たキャラクターが不自然だと、不気味な違和感を覚えます。『ハムナプトラ2』のデジタル版ドウェイン・ジョンソンは、この「不気味の谷」に陥っています。表情や目の動き、肌の表現には微妙な調整が必要で、少しの違和感でもデジタルの顔が不気味に見えてしまうのです。

グリーンスクリーンの合成は制作の柔軟性を高めますが、代償も伴います。背景を完全に置き換えると、現実の奥行きが失われて映像が平坦に見えます。また、俳優が空間に浮かんでいるように見え、空間に合っていないように見えるのです。

リアルなデジタル映像の制作には多額の費用がかかります。Pixuneによれば、1ショットあたり約2,000ドルから10,000ドル(約22万円~110万円)です。複雑なシミュレーションやキャラクター制作ではさらに何倍にも跳ね上がることもあります。スーパーヒーロー系の映画では2,000以上のVFXショットがあることを考えると、総額がとんでもない金額になります。

アメリカでは、長編映画1本あたりのCGIやアニメーションの平均制作費は2018年に3,370万ドルに達しています(Adobe調べ)。それ以降も増加しており、高額なCGI制作では、1分あたり2万ドルから10万ドル以上かかることもあります(Animation Iconic調べ)。皮肉なことに、これほど巨額の予算がかかることで、作品を早く公開するプレッシャーも生まれ、アーティストが未完成の映像を急いで仕上げる羽目になっているのです。

お金をかけても必ずしもクオリティが上がるわけではありません。『フラッシュ』(2023年)や『ジャスティス・リーグ』は、巨額の予算にもかかわらず期待外れの結果となった代表例です。制作側が直前に変更を強制すれば、どんなに優れたチームでも映像の整合性を保つのは難しくなります。VFXスタジオは、1カットに対して何百通りもの別バージョンを作り、どれかが承認されるまで待つ、ということもあります。

実写の特殊効果は最初の費用こそ高いものの、時間が経っても見栄えがよいことが多いです。人形や小道具は古くなっても味が出ますが、古いCGIは今見ると耐えられないほどチープに見えてしまいます。スタジオがデジタルに切り替える理由として「後から撮り直しがしやすい」という利点を挙げることが多いものの、こうした短期的なメリットは物語の質向上にはほとんどつながりません。観客が今も『遊星からの物体X』(1982年)を記憶しているのは、グロテスクな“本物の”変貌シーンのおかげであり、後に制作された2011年のCGIバージョンではありません。

低品質のCGIを生む最も致命的な要因の一つは時間です。スタジオは未完成の映像をVFXチームに渡し、数週間以内に完全にカットを仕上げるよう要求することが頻繁にあります。締め切りが仕上げより優先され、修正が積み重なって品質管理が破綻するのです。その結果、人工的で未完成な印象の映画が生まれます。

良いCGIと悪いCGIの差は、多くの場合「使いすぎないこと」にあります。『ミスト』(2007)や『エイリアン ロムルス』(2024)は、デジタル効果に頼りすぎず、実際の照明やカメラワークと組み合わせて雰囲気を作り上げています。こうした工夫によって、クリーチャーや背景が現実の映像に自然に溶け込み、物語の邪魔をせずに没入感を保っているのです。

プリビズとは、撮影に入る前の段階で「どんなVFXショットにするか」を具体的に設計しておく作業のことです。これを省いてしまうと、VFXアーティストは足りない情報を後から埋めるしかなくなり、構図がずれたりタイミングが合わなかったりと、不自然な仕上がりになってしまいます。しっかり計画されたシーンであれば、VFXチームは明確な設計図をもとに作業でき、「行き当たりばったりの修正」を防げるのです。Green Gold VFx Studios の例でも、その違いがよく分かります。

低予算映画は、派手さを詰め込むのではなく「必要な場面にだけCGIを使う」という戦略をとることが多いため、全体の印象がまとまりやすくなります。ホラーやSFのインディーズ作品が映像的に評価されることが多いのも、スケールより“雰囲気”や“画づくり”を重視しているからです。重要なのは「どれだけCGIを使うか」ではなく「どんな意図で使うか」。Tomorrow’s Filmmakers も、このポイントを動画で分かりやすく説明しています:

AIはすでにVFXの現場を変え始めています。ロトスコープ、不要物の除去、オブジェクト追跡といった作業は自動化が進み、自動化が可能となり、大幅に短縮されつつあります。これにより制作スピードは劇的に向上する一方、誰もが同じAIツールを使うようになると、作品の“見た目”が似通ってしまい、映画の表現が画一化するおそれがあるのです。

AIによってVFXの人員、とくに新人ポジションが減るのではないかという声もあります。しかし問題は、「その変化が映像の質を本当に良くするのか、それとも単にコスト削減になるだけなのか」という点です。AIがアーティストを置き換えるのではなく“支える”形で使われれば、クリエイティブに時間を回せるようになり、作品の完成度も上がるはずです。逆に、スタジオがコスト削減だけを目的にAIを使うようになると、どの大作映画も同じような、魂の抜けたテンプレート映像であふれてしまう可能性があります。

今後数年間で、AIが創作を助ける道具になるのか、それとも手抜きの手段になるのかが決まります。問題は技術自体ではなく、業界がどう使うかです。CGIやAIを単なる手早い修正ではなく、物語を伝える手段として扱えば、観客が世界に入り込みやすい、生き生きとした映像を作れます。逆にそうでなければ、世界の最低CGI映画のリストは、次々と数十億ドル規模の失敗作で埋まっていくことになるでしょう。

はっきり言いますが、AIはなくなりません。確実に定着しており、私たちの制作の流れでも使われているか、少なくとも影響は及んでいます。具体的には、レイアウト作業やポーズ推定、顔の理解、画像のクリーンアップ、テクスチャ生成などに使われていますが、人間の代わりになることはありません。 — VFXスーパーバイザー(Colliderとのインタビューより)