ジェネレーティブデザインは、AIを活用した設計手法で、従来のように既存モデルから始めるのではなく、目標と制約条件から設計を進めます。産業界で急速に広がり、エンジニアや建築家の設計のやり方を変えつつあります。市場は急成長しており、戦略的な導入が進む一方で、教育や作業フローの調整も必要です。

ジェネレーティブデザインは、コンピューターを使った設計手法で、アルゴリズムやAI、最適化技術が自動で何千もの設計案を生み出します。デザイナーが1つずつモデルを作るのではなく、目標(たとえば軽量化や強度)と制約条件(素材の制限やコスト)を与えると、実現可能な設計案をシステムが次々に提示します。Eye on Techでは、このジェネレーティブデザインの概要をわかりやすくまとめた動画も公開しています:

ジェネレーティブデザインでは、人工ニューラルネットワークや深層学習、トポロジー最適化のような数学的手法を使い、短時間では思いつかないような形状を自動で作り出します。

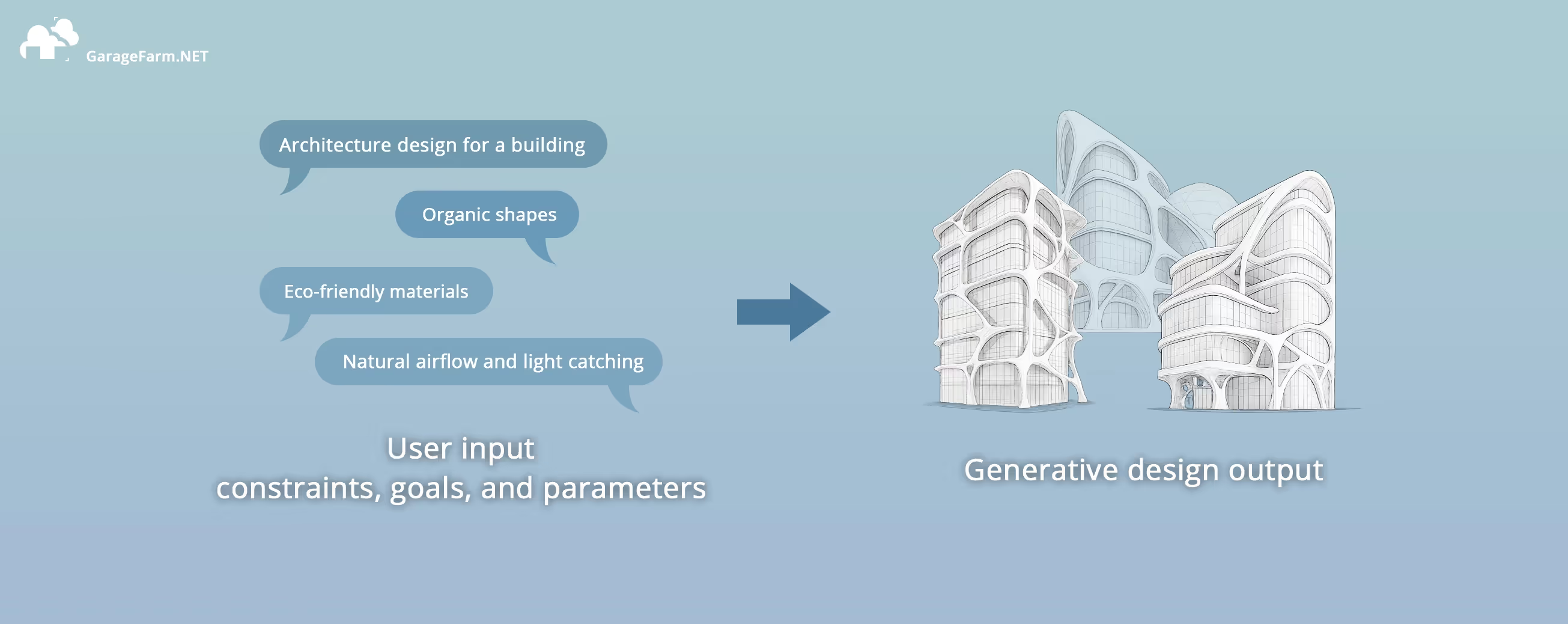

従来のコンピューター支援設計(CAD)は、あらかじめ形やモデルを決めて作り始めます。修正や繰り返しは主に手作業で、経験や直感に頼ることが多いです。一方、ジェネレーティブデザインではこの考え方が逆になります。デザイナーが制約条件や目標を入力すると、ソフトウェアが広大な設計空間を自動で探索して最適な案を提示します。

ジェネレーティブアプローチの強みは、設計の可能性を広げ、効率を高め、直感や勘に頼らず設計できるようにすることです。システムは複数の設計案を自動で作り出し、エンジニアはそれを比較・シミュレーションして調整できます。ポイントは1つの「良い形」を選ぶことではなく、さまざまな案を比べられることです。これにより偏りが減り、新しい解決策が見つかりやすくなり、複雑な設計課題でも生産性が向上します。

ジェネレーティブデザインは、下から積み上げるように制約条件をもとにアルゴリズムで設計を進めます。一方、従来の設計は上から形を決めて進めるトップダウン方式で、手作業で繰り返し調整します。

ジェネレーティブデザインは、次のような流れで進みます。

このサイクルにより、精密な設計と機械学習のスピードが組み合わさり、試行錯誤を減らしながら複雑な設計を進められます。

いくつかのソフトは、ジェネレーティブデザインを3Dモデリングに直接組み込んでいます。代表的なのはAutodesk Fusion 360で、クラウドを使った専用の作業スペースがあります。また、Siemens NXやDassault Systèmesもジェネレーティブデザインに対応しており、パラメトリック設計と3Dプリンティングに連携できます。これにより、デジタル設計から実際の製品への移行がスムーズになります。

エアバスは、A320の仕切り壁を作る際にジェネレーティブデザインを取り入れました。AIが生み出した構造は有機的な形をしていて、安全性を保ちつつ重量をほぼ半分に削減したのです。この改善だけで、航空機の燃料消費やエネルギー効率が大きく向上しました。最近では、Electric Aviationの航空機設計など、航空宇宙や製造分野での活用例が増えています。

カリフォルニアの医療会社NuVasiveは、AutodeskのDreamcatcherというジェネレーティブデザインソフトを使い、サンゴのような格子構造を持つ脊椎インプラントを開発しました。重量や多孔性といった条件を設定すると、アルゴリズムが複数の設計案を自動で作り出します。その結果、軽くて強度があり、X線でも見えるインプラントが完成。格子構造によって荷重が分散され、手術後の骨の成長を促す可能性があります。同じくNuVasiveのModulus XLIFも、ジェネレーティブデザインを活用して元のアイデアにさらに多くの可能性を加えています。

Office for Metropolitan Architecture(OMA)は、フェイエノールト・スタジアムのプロジェクトでジェネレーティブデザインを活用し、座席配置、視界、施工のしやすさをバランスさせました。このスタジアム計画は都市側の予算の関係で実現しませんでしたが、チームは自動化された反復処理によって数百の設計案を短時間で検討できました。これにより、建築プロジェクトでのジェネレーティブデザインの大きな可能性が示されました。Parametric Solutionsの動画では、建築分野でのジェネレーティブデザインの具体的な使い方がわかりやすく紹介されています。

さまざまな情報を分析すると、市場は2025年に約39億5,000万ドル規模に達すると予測されており、2030年には約90~95億ドルに拡大すると見込まれています。この成長は、製造業、自動車、航空宇宙、建築、医療分野での導入に加え、クラウドコンピューティングや3Dプリンティング、より高度なAIアルゴリズムの普及が後押ししています。

ジェネレーティブデザインは、イノベーションと効率を高めるさまざまなメリットがあります。人間のデザイナーでは思いつかない形状や構造を見つけられるため、設計の可能性を大きく広げます。トポロジー最適化を組み合わせることで、材料の使用量を大幅に減らし、製造過程での無駄も削減できます。また、アルゴリズムは数千もの設計案を数時間で検討できるため、従来の数か月かかるプロセスよりも格段にスピードが速いのも大きな強みです。さらに、効率的なエネルギー利用や炭素排出量の削減といった制約条件を設けることで、持続可能性の向上にも役立ちます。

ジェネレーティブデザインには魅力がある一方で、導入にはいくつかの壁があります。まず、エンジニアやデザイナーが制約条件やアルゴリズムの動きを理解しなければならず、習得に時間がかかります。さらに、多くの企業はいまだに従来のCADを使った作業フローに依存しているため、新しい仕組みを取り入れると業務に支障が出やすいという問題もあります。加えて、機械学習やシミュレーションソフトを使いこなすには専門知識が必要で、追加のトレーニングも欠かせません。

ジェネレーティブAIは、デザイナーにとって心強い味方です。Autodeskの未来学者ジョーダン・ブラント氏は「ジェネレーティブデザインとは、解決したい課題の目標を伝えると、コンピューターが自動で設計案をつくり出してくれるものだ」と語っています。

ただし、ジェネレーティブAIも他の道具と同じで、効果的に使うには工夫が必要です。

デザイナーは条件を段階的に設定しながら、自由な発想の余地も残しておくことができます。こうすることで、現実的な解決策を保ちながら、新しいアイデアが生まれる可能性も広がります。

ジェネレーティブデザインと3Dプリンティングを組み合わせることで、従来の製造方法では作れないような複雑で最適化された形状を実際に形にすることができます。

持続可能性の条件を設計に組み込むことで、材料の使用を減らしたり、エネルギー効率を高めたりと、環境に配慮した設計が可能になります。

まずは小さく明確な課題から始めることで、使い方を学び、方法を改善し、自信をつけながら、徐々に大きな作業フローにジェネレーティブAIを広げていくことができます。

メディアやビジュアルデザインでは、AdobeのAI機能、MidjourneyやDALL-E 2といったAIツール、Blenderのアドオン、Autodeskのワークフローなどがよく使われています。これらのツールを使うと、ジェネレーティブデザインの考え方を3Dグラフィックスやアニメーションに取り入れることができます。

ジェネレーティブデザインは、発想の幅を広げたり、設計案を短時間で多く作ったりすることで作業を助けます。一方で、計算コストが高い場合や、制約条件に基づく設計方法に慣れていないチームでは、作業の妨げになることもあります。また、中には最適化されていないモデルがあり、追加で修正が必要になることもあります。

Fusion 360では、商用サブスクリプション、トライアル、スタートアップや教育用ライセンスがあれば、ワークスペースからジェネレーティブデザインを使えます。また、Fusion Simulationの拡張機能を利用することでも、ジェネレーティブデザインを始めることができます。

ジェネレーティブデザインは、人工知能やアルゴリズムを使って制約条件に基づいた設計案を自動で作り出すことで、製品設計やエンジニアリング、建築の方法を変えつつあります。ポイントはシンプルです。戦略的に導入すること。まずは小さく始め、トレーニングに投資し、ジェネレーティブツールを少しずつ業務フローに組み込んでいくことです。そうすることで、発想の幅が広がり、材料の効率的な使用が可能になり、持続可能性や最新技術に対応した設計プロセスを築けます。