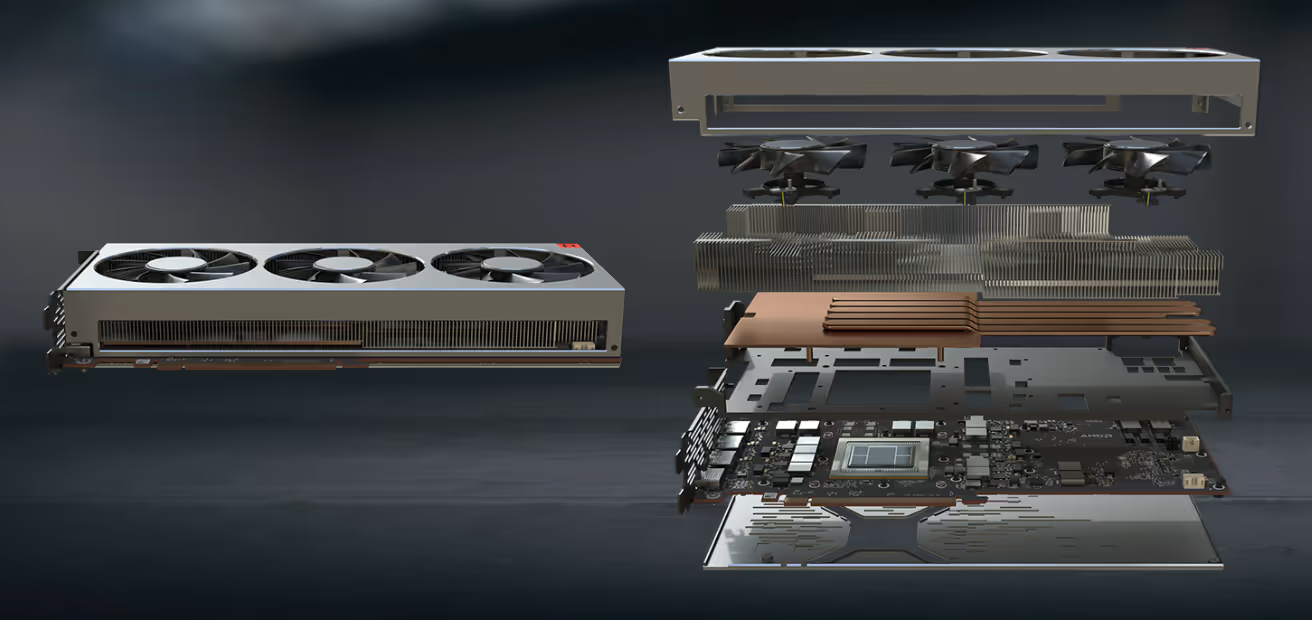

GPUについて語る前に、そもそもGPUとは何かを説明しておきましょう。GPUとは「Graphics Processing Unit(グラフィックス処理装置)」の略で、CPU(Central Processing Unit、中央処理装置)とは別のものです。PCゲーマーなら「グラフィックカード」と聞いたほうがピンとくるかもしれません。ただし、正確にはグラフィックカードそのものがGPUではなく、その中に1つ以上のGPUが搭載されています。見た目は、2つから3つのファンが付いた長方形のカードを想像するとわかりやすいでしょう。

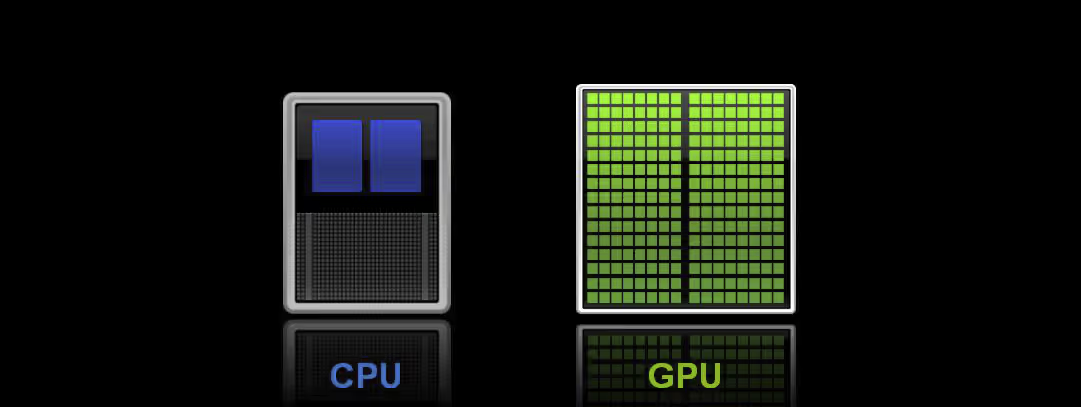

コンピュータやゲーム機のCPUコアは、多くの処理を高速かつ順番にこなせるのが強みです。ただし、GPUの1コアはCPUコアよりも単純で処理速度も劣ります。その代わり、GPUは膨大な数のコアを持ち、それらが同時並行で処理するのが特徴です。たとえば、18コア搭載のハイエンドCPU「Intel i9-7980XE」は少なくとも1,785ポンド(約1,843ドル)します。一方で、4,352コアを持つ「究極のゲーミングGPU」とされるNvidia GeForce RTX 2080 Tiは1,099ポンド(約1,199ドル)。価格は約3分の2なのに、コア数は実に241倍以上です。単体のコア性能を向上させるには技術的な限界があります。そのため、大量のコアを並列に活用するGPUのアプローチが非常に有効なのです。

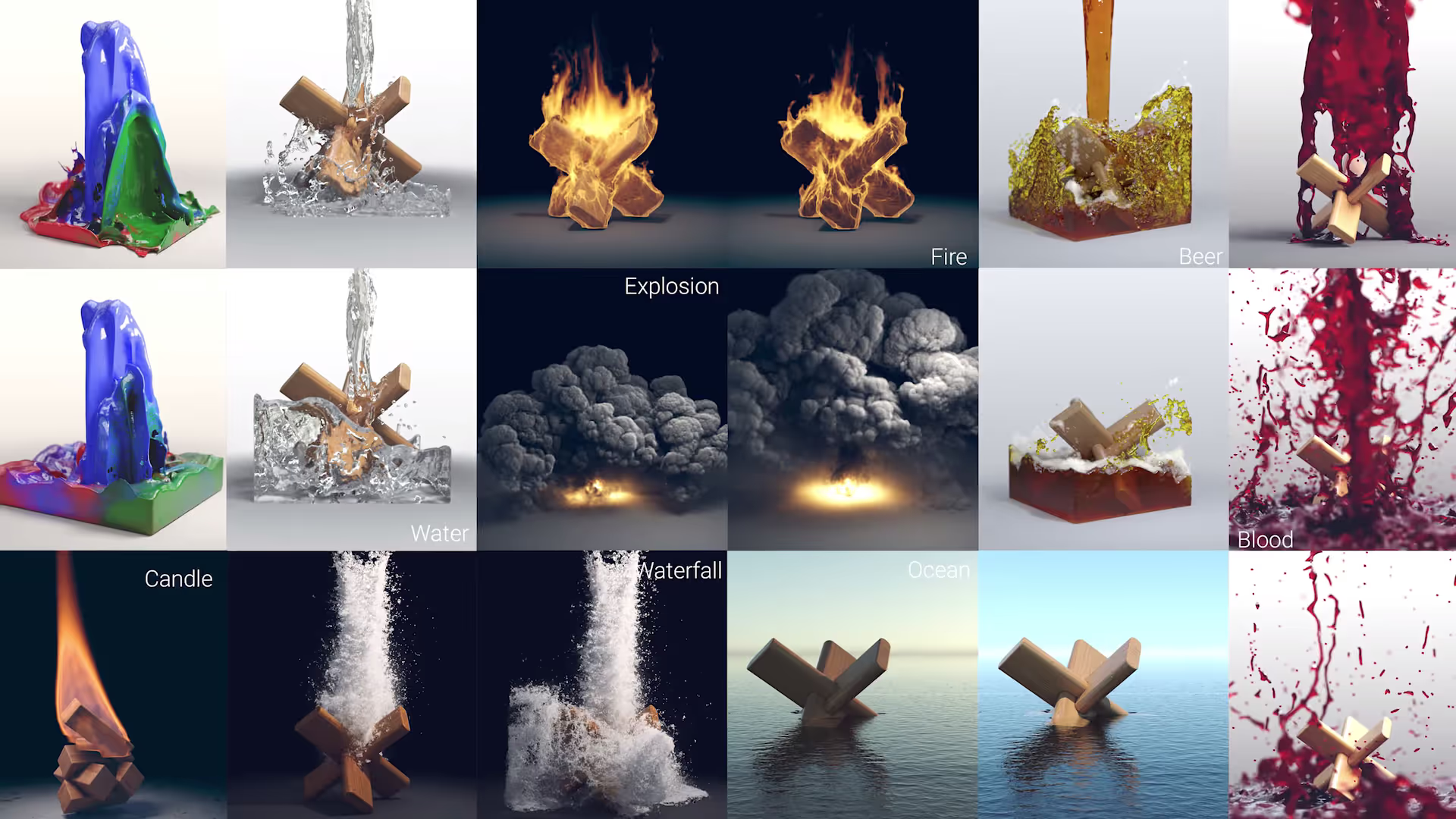

「シミュレーション」と聞くと、映画『マトリックス』(1999年)の影響で「私たちの世界もシミュレーションかもしれない」という言葉を思い浮かべる人もいるでしょう。ここでいうシミュレーションはまた別のもので、数式をもとにした計算結果を、美しい映像などとしてビジュアル化したものです。内容は比較的シンプルなものから、非常に複雑なものまであります。よく知られているのは、恒星や銀河、ブラックホールの相互作用を再現するシミュレーションです。これにより、宇宙の膨大な時間を短縮して、過去や未来の姿をスーパーコンピュータで確認できます。しかし、シミュレーションはスーパーコンピュータだけが制作可能なわけではありません。ほとんどの3Dソフトには、基本的なシミュレーション機能が備わっています。

浮遊するボールや点の性質、相互作用を操作することで、四大元素やそれ以上の現象をシミュレーションできます。高品質なシミュレーションを作成するには、高い処理能力と優れたソフトウェアが必要です。その際に役立つのが、Mayaや3ds Max用の「Phoenix FD」(月額40ポンド)や、After Effects用の「Trapcode Form」(199ドル)といったプラグインです。

シミュレーションを美しく見せつつ、できるだけ高速でレンダリングしたい場合は、GPUの性能が必要です。これはNASAエイムズ研究センター、NIO、USRAのメンバーによる2017年の論文でも次のように述べられています。「GPUを使った処理は、大量のサンプルを扱う場合にCPUよりも圧倒的に効率がよいです。サンプルが少ない場合はCPUだけでも十分ですが、数が増えるとGPUの方が格段に速くなります。」GPUは、多数の熟練した剣士の軍団のようなもので、CPUは一度に一体ずつ敵を倒す暗殺者のようなイメージです。

レンダリングは普通、とても時間がかかる作業です。そのため、リアルタイムで行うことは不可能に思えるかもしれません。しかし、実際には私たちが日常的に目にしている技術です。リアルタイムレンダリングは現代のゲーム産業の中心技術であり、GPUの高い性能に大きく依存しています。現代のゲームの美しい映像は、キャラクターのXYZ座標の変化から、照明、テクスチャ、さらに火や重力などの各種シミュレーションまで、あらゆる要素を秒単位で何度も再レンダリングすることで成り立っています。リアルタイムのプレビュー(Previz)は、少なくとも2006年にはILMによって初めて開発されていました。

ここでリアルタイムプレビュー(Previz)の出番です。アニメーション制作では、プレビューが最終成果物にどれだけ近いかは、時間、予算、チームの規模によって変わります。映画スタジオであれば、動きのある、わかりやすいプレビューを作る余裕がありますが、フリーランスの3Dアーティストでは必ずしもそうとは限りません。

一方のウィンドウで調整を行いながら、もう一方のウィンドウで高品質なプレビューを確認できるれば、生産性だけでなく、作業の理解度も向上します。つまり、プレビューの品質が高いほど、プロジェクトに関心を持ってもらえる可能性も高まります。

GPUレンダリングの利点は、レンダーファームを利用する場合の利点と似ています。まず第一に、時間を大幅に節約できる点です。複雑なグラフィックス処理を効率的に行うことが、GPUの本来の役割だからです。Workstation Specialistによれば、GPUは「NVIDIAのIRay、Chaos GroupのVRay RT、OtoyのOctaneRender、Maxwell Renderなど、市販されている特定のレンダリングソフトウェア向けに設計されている」とのことです。レンダリング目的で新しいグラフィックカードの購入を検討している場合、この点は非常に参考になります。

コンピュータのCPUは、多くのブラウザタブを開くと負荷がかかり、処理が追いつかなくなることがあります。一方、GPUはこうした負荷に影響されず、フレームを非常に高速に描画できます。ただし、待ち時間に動画やシリーズを一気に視聴したい場合は、GPUだけに頼らず別のデバイスを使う方が快適です。また、ハイブリッドレンダリングという方法もあります。もしそれが難しい場合や、できるだけ費用を抑えたい場合は、レンダーファームの利用を検討するとよいでしょう。新しいグラフィックカードやCPUを購入するよりも、意外かもしれませんが、コスト効率が高い方法です。

パーティクルシミュレーションもこのカテゴリに含まれますが、表現したい内容によります。たとえば、単純に牛乳をこぼすシーンから、巨大な津波が都市を襲うシーンまでさまざまです。3D制作では、ビューポートの動作が遅くなると作業がしづらくなります。そのため、ソフトが落ちないようにポリゴン数を確認したり、複雑な形状をテクスチャでごまかすなど、何時間もかけて慎重に作業することがあります。ソフトウェアが落ちないように、ポリゴン数を確認したり、複雑な形状をできるだけテクスチャで「ごまかしたり」して、何時間もかけて慎重に作業することがあります。これも、コンピュータが処理に耐えられるようにするためです。しかし、GPUの力を使えば、Mudboxで作った素晴らしい作品をそのままレンダリングすることも可能になります。GPUがあれば、その夢が現実になるのです。

ここでは、Substance Painterに注目してみましょう。このソフトは、膨大な作業量になるテクスチャ作成やレンダリング、エフェクトの適用を、物理ベースレンダリング(PBR)のワークフローで効率よく行えるように設計されています。仕組みや具体的な使い方については、SpeedTutorで詳しく解説されています。

Substance PainterはAAAゲーム開発でも使われており、3D制作に関わる人にとって欠かせないツールになっています。モデルに直接テクスチャを描けるので、面倒なUV展開作業とは比べものにならないほど効率的で楽しく作業できます。ライセンスは4種類あり、インディー向けは年間売上10万ドル(約7万7千ポンド)以下なら月額19.90ドル、または年額239ドル(約185ポンド)で利用可能です。学生向けの割引ライセンスも用意されています。30日間の無料体験版もあるので、PCで動作を確認してから導入できます。ただし、このソフトはGPUへの負荷が非常に高いため、マシン性能が不足していると動作しないこともあります。フリーランスにとっては大きな問題になることもあるでしょう。

ここまで読んでいただければ、GPUを活用した3D制作の大きなメリットは十分に伝わったと思います。とはいえ、新しいグラフィックカードを購入できなかったり、古いGPUしか使えないMacユーザーのように環境に制約がある人もいるでしょう。私自身もかつて2013年製のNVIDIA GeForce GT 750Mを使っていましたが、性能不足に悩まされました。そんな場合に役立つのが、GarageFarm.NETが提供する「Xesktop」というサービスです。これはGPUサーバーのレンタルサービスで、手頃な価格で利用できます。GPUを使った3Dレンダリングはもちろん、ビッグデータ処理や並列処理が有効な作業にも対応しています。

さらに、GarageFarm.NETはCPUレンダリングとGPUレンダリングの両方に対応するよう進化しています。つまり、自分のPCやXesktopのサーバーでGPUを活用している人は、次のステップとしてレンダーファームを利用できます。複数のGPUノードを同時に使うことで処理を大幅に加速できるのです。例えば、8基のTesla K80カードと128GBのメモリを搭載したノードを活用すれば、大規模なレンダリングも効率的に進められます。

著者:ダニー・ローリングス