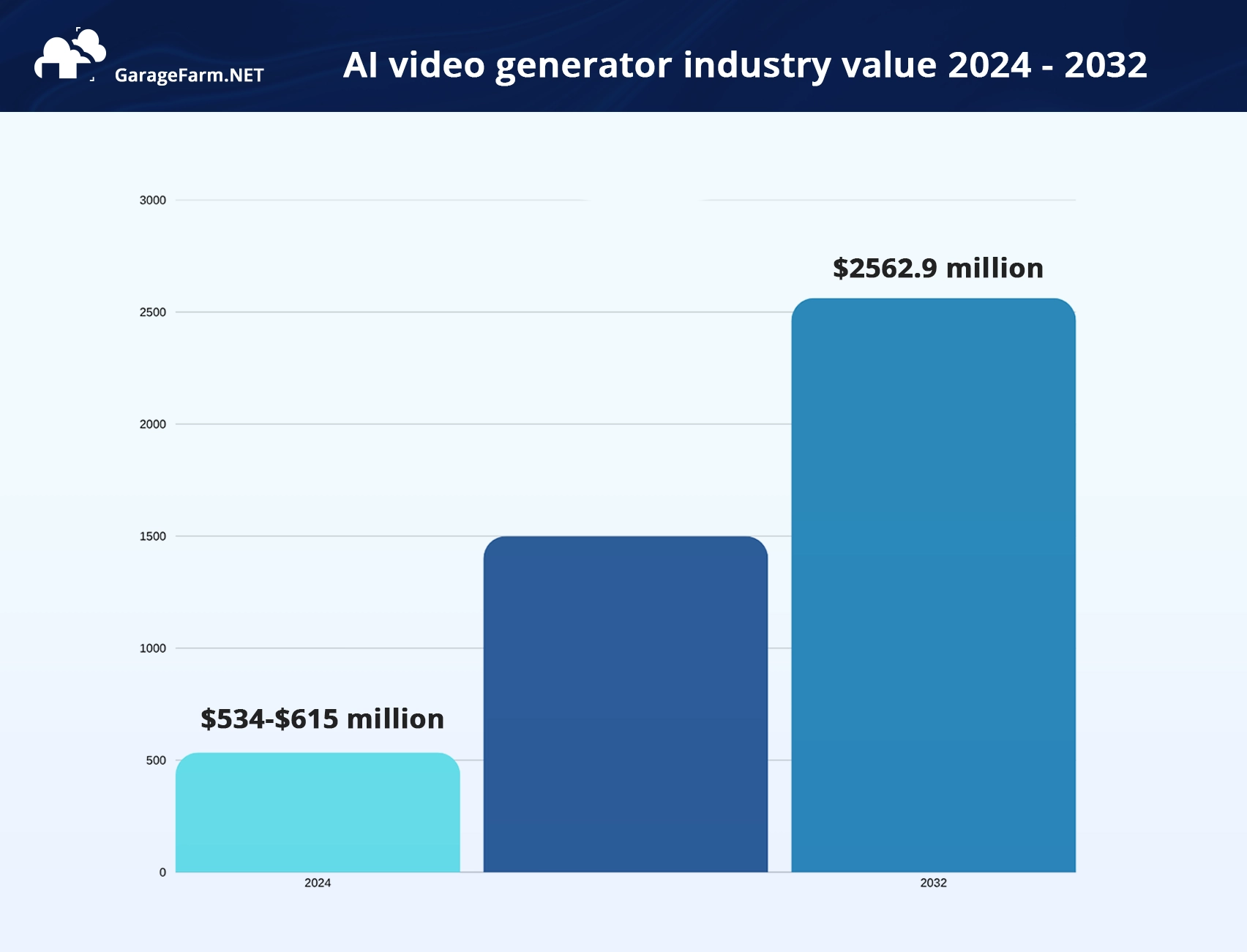

AI動画生成ツールは、プロ並みの動画をこれまでよりも早く・安く・手軽に作れるようにすることで、コンテンツ制作のあり方を大きく変えています。Art Smart AIの調査によると、この市場は2024年の5億3,440万ドルから、2032年には25億6,290万ドルを超える規模に成長すると予測されています。こうしたツールは、マーケティング、教育、エンタメといった幅広い分野で欠かせない存在になりつつあります。品質のばらつきやコスト面など、まだ課題は残っていますが、技術は急速に進化しており、動画制作の常識そのものを塗り替えつつあります。

AI動画生成とは、文章や画像などの素材から自動で動画を作り出す「生成AI」を使った技術のことです。たとえば「この内容の動画を作りたい」と文章で伝えるだけで、AIがその指示に沿って映像を組み立ててくれます。従来のように俳優を手配したり、撮影機材を準備したり、編集作業に時間をかけたりする必要はありません。まるで、自分のアイデアを形にしてくれる“見えない制作チーム”がいるような感覚で、誰でも手軽に動画を作れるようになっています。

AI動画生成を支えているのは、「機械学習」「コンピュータビジョン(画像認識)」「テキストから動画を作るモデル」といった最先端の技術です。AIは何百万もの映像データを学習し、動きや光、カメラの角度(遠近感)などがどのように組み合わさっているかを理解します。「拡散モデル」と呼ばれる仕組みでは、最初はノイズだらけの画像を少しずつきれいにしていき、自然な映像として完成させます。さらに、「大規模言語モデル(ChatGPTなどに使われているAI)」が、文章の指示を細かいニュアンスまで読み取り、たとえば「ソファの上の猫」だけでなく、「暖かい日差しの中、ベルベットのソファで伸びをするシャム猫」といった具体的な映像を作り出すことも可能にしています。Google Researchが公開している次の動画では、「テキストから動画を作る仕組み」がわかりやすく紹介されています:

AI動画生成の市場は、驚くべきスピードで拡大しています。2024年の世界市場規模は、およそ5億3,400万〜6億1,500万ドルと見積もられていました。予測では、2032年には25億6,290万ドルに達するとされています。北米が市場の約4割を占めていますが、アジア太平洋地域は特に成長が早く、技術に慣れた人口やソーシャルメディアの普及が後押ししています。この成長の背景には、個人向けにカスタマイズされたコンテンツの需要、Instagram ReelsやYouTube Shortsのような短尺動画プラットフォームの普及、そして企業がより低コストで大量の動画を制作したいというニーズがあります。

動画制作は、まず「プロンプト(指示文)」から始まります。文章の一文や二文をもとに、AIは登場人物や雰囲気、舞台、スタイルなどを分析します。テキストから動画を作る場合、モデルはフレームを一枚ずつゼロから生成し、言葉を動きのある映像に変換します。画像から動画を作る場合は、静止画に動きを加えることができます。たとえば、ブランドキャラクターに手を振らせたり、話させたりすることが可能です。動画から動画を作る方法では、既存の映像をもとに内容を拡張したり、新たに作り直したりできます。粗い撮影素材を洗練されたプレゼン用映像に変換するといった用途に向いています。次の3Blue1BrownとWelch Labsの動画では、AI動画生成が実際にどのように動作するかを見ることができます:

完全生成型のモデル(たとえばOpenAIのSoraやRunwayMLのGen-4)は、テキストの指示だけでまったく新しい動画を自由に作ることができます。一方、テンプレート型のプラットフォーム(SynthesiaやInvideo AIなど)は、あらかじめ用意された枠組みに沿って、アバターや台本、デザインをカスタマイズできるため、ブランドイメージを統一した動画制作に向いています。Marques Brownleeの動画では、OpenAIのSoraのさまざまな機能や使い方の例を見ることができます。

Soraは、生成AIの進化のすごさを示しています。あるデモでは、東京の街並みを再現した1分間の映像を生成しました。車が走り、ネオンが輝き、歩行者が横断する様子まで描かれています。映像の細部にまでこだわった表現で、奥行きや動き、デザインの処理能力の高さがよくわかります。

Synthesiaはすでに、企業向け動画制作の定番ツールとなっています。ファッション大手のBESTSELLERは、これを使って多言語対応のグローバル研修プログラムを展開しました。同社では、ブランド仕様のAIアバターを作成し、世界中の社員に統一された情報を提供しました。これにより、制作時間が大幅に短縮され、翻訳コストも削減。手順が変わった際の更新もすぐに反映できるようになりました。同様の手法は、オンボーディング動画や投資家向け情報、全社向けのアナウンスなどでも採用されつつあります。Synthesiaの動画では、AIアバターの仕組みや、企業での活用の可能性を確認できます。

AI動画生成は、視覚的に目を引くマーケティング動画で特に効果を発揮します。教育分野でも、多言語の解説動画をわざわざ何度も撮影せずに作ることができます。ソーシャルメディアのクリエイターは、目立つ短尺の高品質動画を作るために活用しています。さらに、製品紹介やアニメーション解説動画も、AIを使えば作りやすくなってきました。次のAffogato AIの例では、AIを使って商品広告動画を制作する様子を見ることができます:

AI動画生成をいち早く取り入れたのはマーケティング分野の人たちです。eMarketerによると、現在ではおよそ半数(49%)が動画制作にAIを活用しています。大企業も生成AIに大きく投資しており、その規模から見るとAI動画ツールの売上の多くを占めていると考えられます(ただし正確な収益シェアは公表されていません)。中小企業も急速に追いついており、サブスクリプション型の料金体系により、以前より手軽に利用できるようになっています。

Technollamaによると、生成AIの世界の1日あたりアクティブユーザーは、およそ1億1,500万~1億8,000万人と推定されています。特に18~34歳の若年層の反応がよく、Instagram、YouTube、TikTokなどのプラットフォームでの利用が目立ちます。B2B(企業向け)では、情報を整理して伝えることに重点が置かれます。一方、B2C(消費者向け)では、楽しさや話題性、個人向けカスタマイズが重視されます。

AI動画生成ツールは、さまざまな価格帯で利用できます。無料プランでは試用は可能ですが、解像度が制限されたり、出力動画に透かしが入ることが多いです。中程度のプランは月額10〜50ドルほどで、小規模な企業や個人クリエイターに十分な機能を提供します。一部の企業向けプランでは月額100ドルから利用でき、より高度な連携機能なども含まれます。

AI動画生成の価値は、費用の節約だけでなく、時間の短縮にもあります。以前は数週間かかっていたプロジェクトも、AIを使えば数日、場合によっては数時間で完成します。従来の動画制作では、機材やスタッフ、編集作業が必要でしたが、AIを活用したワークフローはより効率的でスピーディーです。ただし、追加編集やデータ保存の必要性、スタッフへのプロンプト作成トレーニングなど、見えにくいコストも存在します。動画制作のニーズが一定している企業であれば、投資回収は早く、十分に価値のある投資となります。

AI動画モデルにとって、物理表現は依然として難しい課題です。キャラクターの動きが重さを感じられなかったり、物体の動きが不自然になることがあります。また、複数のクリップでキャラクターの外見を統一するのも難しく、アバターの見た目が変わってしまうこともあります。複雑なカメラの動きでは、映像が揺れたりぶれたりすることがあり、音声やナレーションのタイミング調整も手作業で行う必要があります。

高性能なAI動画ツールは高額で、最も優れたモデルの多くは企業向けプランでしか利用できません。さらに、AIが生成した動画の著作権や知的財産の扱いについての懸念も高まっています。出力される動画の品質にはばらつきがあるため、完成後のチェックは人の目で行う必要があります。また、誤解を招くような映像や偽情報の生成といった悪用のリスクもあり、規制や倫理の問題が議論されています。

どのツールを選ぶかは、いくつかのポイントで決まります。動画の画質や解像度は、ソーシャルメディア向けか、ビジネス向けかによって異なります。指示通りに動画を作れるか、どれだけ自由に表現できるかも重要です。さらに、編集ソフトへの書き出しやSNSとの連携など、普段の作業にスムーズに組み込めるかもチェックポイントです。料金は、動画制作の頻度や規模に見合ったものを選びましょう。

Sora、RunwayML、Luma Dream Machineのような生成型ツールは、自由な表現で創造性の幅を広げることができます。一方、SynthesiaやInvideoのようなビジネス向けプラットフォームは、構造化された作りや企業内でのコミュニケーションに適しています。Pika Labsは、SNS向けの短く拡散されやすい動画を素早く制作するのに向いています。さらに、Canva AIのようなツールは、手頃な価格で利用でき、十分な品質の動画を作れるので、コストを抑えたいユーザーに適しています。

業界の専門家たちは、AIは単なる自動化ツールではなく、創造性を補強する存在であることを強調しています。今後は、ライブでの共同作業中にリアルタイムで動画を生成できるようになることが一般的になると予想されています。また、映像だけでなく音声の生成も進化し、プラットフォーム上でナレーションや効果音を自然に組み込むことが可能になるでしょう。

企業のブランドに合わせてカスタムAIアバターを作ることで、統一された企業イメージを維持できます。また、合成インフルエンサーがInstagramやTikTokで増えることが予想され、コンテンツの信頼性や本物らしさに関する議論も広がるでしょう。さらに、マーケティング自動化プラットフォームとの統合により、AIで作られたコンテンツがそのままキャンペーンに組み込まれるようになる可能性があります。

AIを活用したコンテンツ制作の雇用機会は今後増えると予想されており、特に2030年頃には顕著になると考えられています。市場は、大手テック企業による小規模スタートアップの買収などで、統合が進む可能性があります。各国政府も、生成コンテンツの著作権や知的財産権、利用規約に関する規制の検討を始めています。今後の注目すべき分野はVRやARで、AIが生成する環境が没入型メディアと自然に融合することが予想されています。

導入するかの判断は、事業規模や目的、リスク許容度によって変わります。たとえば、Instagramでのキャンペーンを中心に展開する小規模なスタートアップなら、低価格のサブスクリプションで短時間に動画を作れるメリットがあります。一方、グローバルに展開する大企業であれば、ブランドの統一性や多言語対応、各種ツールとの連携を重視するなら、高い費用を投資する価値があります。また、チーム内でのスキルや体制も考慮し、プロンプト作成や動画編集のトレーニングが必要かどうかを判断したうえで、導入を進めるのが望ましいでしょう。

AI動画生成を取り入れる際は、まず小さな実験から始めることが大切です。最初にパイロットプロジェクトを行うことで、AIが作る動画がブランドのイメージに合うかを確認できます。また、AIの出力を人間のチェックと組み合わせることで、完成度を高め、信頼できる動画に仕上げられます。さらに、品質管理の仕組みを整えて、映像のばらつきを抑えるとともに、著作権や法令の遵守も確実にしておくことが重要です。

まずは無料トライアルを試してみるのが一番簡単です。SoraやInvideo AIなどのツールは、ブラウザ上で使えるため、特別なインストールは不要です。スタッフにプロンプトの書き方を学んでもらうことで、より意図に合った動画を作れるようになります。また、普段使っている編集ソフトと連携させれば、作業の流れもスムーズになります。さらに、視聴者の反応・コスト削減・制作時間といった成果を確認することで、導入の効果をしっかり把握できます。