被写界深度(DOF)は、写真や3Dレンダリングでどこがくっきり見え、どこがぼけるかを決める要素です。写真では、絞り(アパーチャ)、焦点距離、被写体までの距離によって形作られます。3Dでは、DOFは芸術的かつ技術的なツールとして機能し、特にVRやゲームでストーリーテリングと処理性能のバランスを取るのに役立ちます。リアルカメラとデジタルツールの両方でDOFを使いこなすことで、視線の誘導や雰囲気作り、リアリティの向上が可能になります。

被写界深度とは、画像の中で「許容できる範囲でくっきり見える距離」のことです。浅い被写界深度では、前景や背景が大きくぼけることで被写体が際立ちます。一方、深い被写界深度では、近くから遠くまで画面全体がくっきり見える状態になります。フルサイズのDSLRカメラやデジタル一眼レフカメラ、あるいはBlenderやUnreal Engineなどの3Dレンダリングでも、DOFは視線を誘導し、物語を伝え、雰囲気を作る重要な役割を果たします。

画像のシャープさは、光の点がカメラのセンサーやフィルム上でどのように写るかによって決まります。ピントの合った平面から外れると、その点は広がって「ぼけた円」として記録されます。このぼけた円が人間の目にまだ「くっきり」と見える最大の大きさを「錯乱円(circle of confusion)」と呼びます。この限界値に加えて、センサーのサイズ、レンズの焦点距離、絞り値によって、どの範囲までのシーンがシャープに見えるかが決まります。次のthekinematicimageの解説動画は古いものですが非常にわかりやすく解説しています。

写真における被写界深度は、レンズの設計や絞りの形、ガラスを通る光の仕組みによって生まれる光学的な現象です。一方、3Dグラフィックスでは、被写界深度はアルゴリズムによってシミュレーションされます。たとえばレイトレーシングやポストプロセスの錯乱円(CoC)やボケ表現などの手法が使われます。現代のレンダリング技術では、実際の光学現象にかなり近い結果を再現できるようになっており、3Dアーティストも高級レンズを使う写真家と同じように、ピントやぼけ、ボケ味(bokeh)の表現を自在に操ることができます。

写真家は、絞り、焦点距離、ピントの距離を調整して被写界深度をコントロールします。3Dアーティストも同じように、ソフト内のカメラ設定でこれを再現します。ただし物理的なカメラと違い、3Dソフトではハイパーフォーカス距離を計算機で正確に設定したり、フォーカス送り(ピントを移動させる演出)をアニメーション化したり、さらには実際の光学法則を超えた表現を作ることも可能です。次のPau Homsの動画で、こうした柔軟さを見ることができます。

CPUベースのレンダラーでは、レイトレーシングを用いてレンズ全体をサンプリングしながら被写界深度を計算するため、物理的に正確で高品質な画像を得られますが、レンダリング時間は長くなります。一方、GPUレンダラーは大量の並列処理によってはるかに高速に動作します。リアルタイムエンジンの一部は、スピードを優先してポストプロセスによるぼかしやボケの近似処理を行いますが、BlenderのCycles(OptiX対応)のようなGPU対応パストレーサーでは、レイトレーシングを用いて高精度な被写界深度を再現できます。つまり、最終的な選択は、レンダリング速度を優先するか、画像のリアリティを優先するかのバランスによって決まります。

オフラインでのDOFは、正確なレイトレーシングを使って写真のようにリアルな結果を生み出します。一方、リアルタイムエンジンではパフォーマンスを重視します。たとえばゲーマーはなめらかなフレームレートを期待するため、開発者は高速なスクリーンスペース手法を使って処理を行い、没入感と効率のバランスを取っています。

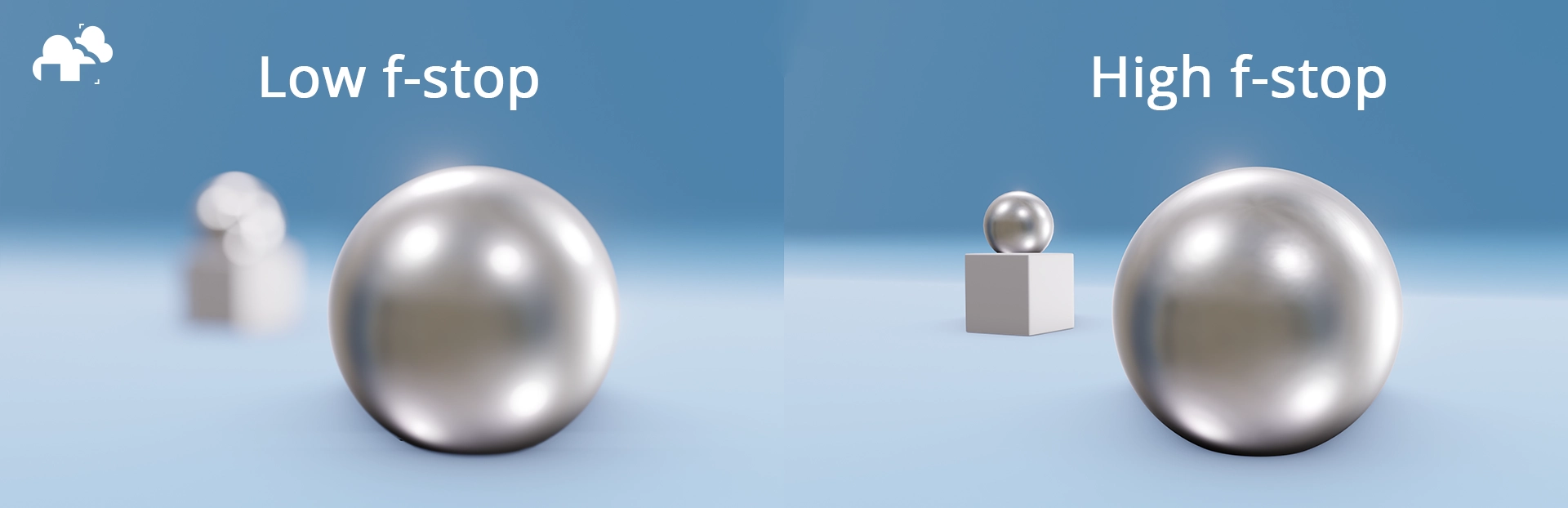

絞りはレンズの中の光が通る穴で、どれだけ光を取り込むかを決めます。低いf値にすると浅い被写界深度となり、背景が大きくぼけます。高いf値にすると光の量は減りますが、画面全体がよりくっきりと写り、風景や商品撮影に適しています。レンダリングエンジンでも、f値スライダーは同じ働きをし、ピントの深さと露出の両方に影響を与えます。

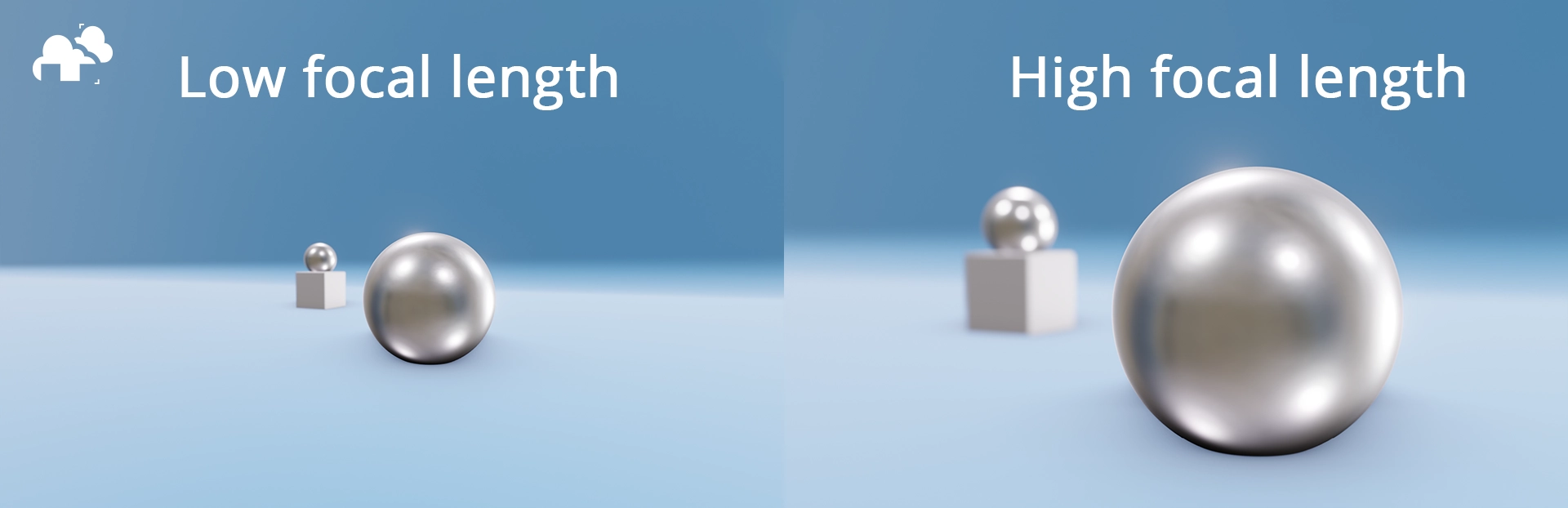

焦点距離は、ものの大きさを変えるだけでなく、空間の見え方にも影響します。広角レンズ(焦点距離が短い)は、広い範囲を写し、前景と背景の距離感を強調します。望遠レンズ(焦点距離が長い)は、視野が狭くなり、遠くのものを大きく見せ、奥行き感を圧縮して見せます。3Dでも、焦点距離を調整することで、構図と同じくらい遠近感の表現に大きく影響します。

カメラと被写体の距離は、被写界深度に大きな影響を与えます。被写体にぐっと近づくと、ピントが非常に浅くなり、マクロ撮影のように背景が柔らかくぼけます。逆に距離を取ると、ピントの範囲が広がり、より多くの要素がくっきり写ります。3Dソフトでも、カメラのフォーカス距離を調整したり、シーン全体をスケール変更したりすることで、同じ効果を再現できます。

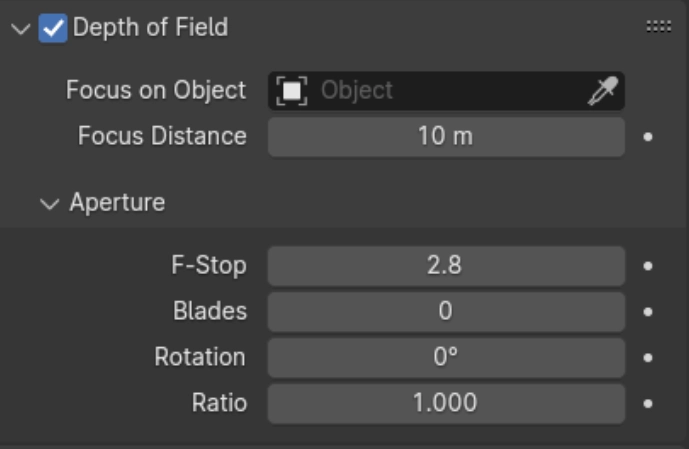

現代の3Dソフトでは、実際の光学現象に近い映画的な被写界深度を作るためのさまざまなツールが用意されています。Autodesk Mayaや3ds Maxでは、焦点距離、絞り値、センサーサイズが実際のレンズの挙動と同じように設定できる物理カメラモデルが搭載されており、ピント送りのアニメーションやハイパーフォーカス距離の正確な設定が可能です。一方、Blenderには2つの方法があります。Cyclesはレイトレーシングによる正確なDOFで、自然なボケやフォーカス外収差も再現でき、Eeveeは高速なポストプロセスによる近似表現でプレビューやリアルタイム表示に適しています。これらのワークフローを使うことで、リアルさと効率のバランスを取りながら、製品デザインから長編アニメーションまで映画のようなフォーカス効果を3D作品に組み込むことができます。

映画、製品ビジュアライゼーション、建築などのオフライン3Dレンダリングでは、リアルタイムエンジンとは異なり、大量のデータと高解像度の出力が求められます。ここでの被写界深度は単なる演出効果ではなく、計算上の大きな課題でもあります。Arnold、V-Ray、Cyclesなどの物理ベースレンダラーは、絞りを通して光線をサンプリングすることでレンズのボケをシミュレーションしますが、その分レンダリング時間が増加します。この負荷を管理するために、スタジオではレンダーファームや分散コンピューティングを利用し、数百から数千のコアに作業を分散させます。これにより、8Kフレームや数分に及ぶシーケンスでも、自然なDOFと正確なボケやフォーカス外収差を再現することが可能になります。効率化のために、アーティストはノイズ除去アルゴリズムや適応サンプリングを使ったり、DOFを別パス(z-depth)でレンダリングして後から合成したりすることもあります。こうしたワークフローの選択により、スタジオは芸術的意図と納期の両立を実現し、映画のような被写界深度をリアルかつ制作向けに維持できます。

浅い被写界深度と深い被写界深度の違いを理解することで、3Dレンダーの表現力を高め、リアルさによって没入感を向上させることができます。

浅い被写界深度は被写体を際立たせる効果があり、ポートレート撮影やクローズアップ、映画のドラマチックなピント送りに最適です。親密さを生み、視聴者の目線を意図した場所に誘導できます。LinkedIn Learningの次の動画では、浅い被写界深度がポートレート撮影でどのように機能するかを示すとともに、深い被写界深度との比較も簡単に紹介されています。

深い被写界深度は、風景写真や建築ビジュアライゼーションでよく使われ、スケール感や画面の明瞭さを伝えるのに適しています。広角レンズや小さな絞り値を使うことで、この効果を得やすくなります。次のSam Wordenの昔の動画では、写真での深い被写界深度の仕組みをわかりやすく解説されており、Bartosz Domiczekの例のように、3D環境でも同じ考え方で活かすことができます。

インタラクティブな3D環境では、選択的な被写界深度を使うことでHUDの要素を際立たせたり、重要な情報に視線を誘導したりすることができ、使いやすさと映画的な演出の両方を実現できます。ウェブデザインでも、ぼかしを使って被写界深度を疑似的に表現するなど、ユニークな方法で取り入れることが可能です。Flux Academyの次の動画では、要素の背後にぼかしを加えることで、主要な要素をより目立たせ、被写界深度の錯覚を生み出す方法が紹介されています。

3Dレンダリング市場は、2025年の約49億ドルから2030年には約135億8千万ドルに成長すると予想されています。その上で、被写界深度はリアルさを高める重要な要素として、さまざまなプロのスタジオや制作現場で活用されています。

アニメーションスタジオでは、被写界深度を控えめに使い、自然に見えるよう調整しています。それにより、感情の流れをサポートしながら、視聴者の注意をそらさないようにしています。ピントを慎重にコントロールすることで、主要なキャラクターや小道具にさりげなく視線を誘導し、没入感を高める映画的な表現を作り出すことができます。この手法は実写の撮影技法に似ていますが、スタイライズされた世界でも画面の明瞭さを保つことができます。

スタジオでは、Unreal Engineなどのゲームエンジンで、映画のようなカットシーンに被写界深度を活用しています。ラックフォーカスや浅い被写界深度を使うことで、ドラマチックな演出を強調します。これらにより、ハイエンド映画のクオリティを再現し、ゲームプレイと物語の間のギャップを埋めています。また、プレイヤーはピントの切り替えにより直感的に見るべき場所がわかり、物語の感情的なトーンを理解できます。次の3D Collegeの動画では、UnrealのDOF機能を使った例を見ることができます。

ビジュアライゼーションの専門家は、被写界深度を使ってリアルさを演出し、クライアントの視線を空間内のポイントに誘導します。ハイパーフォーカスと選択的なぼかしを組み合わせることで、まるで実際にカメラを手に歩き回っているかのような体験を提供できます。これにより、映像のリアル感が増すだけでなく、プレゼンテーションがより魅力的で理解しやすくなります。

過剰にぼかしたり、不自然な形のボケを使ったりすると、没入感が損なわれます。レンダリングでDOFを調整するときは、必ず実際の写真を参考にしてください。

現行のVRヘッドセットでは固定された被写界深度が、両眼の視差とピント調節のズレによる視覚的な負担の原因となることがあります。視線に応じてピントを動的に調整する「視線依存型DOF」を取り入れることで、この不快感を軽減できる可能性がありますが、ハードウェアの制約により、まだ広く実装されているわけではありません。

複雑すぎる被写界深度の計算は、レンダリングやゲームプレイを遅くする原因になります。使用する媒体やターゲットに応じて、適切な手法を選ぶことが重要です。

2025年に向けて、AIを活用した単眼深度推定の登場により、DOFの実装方法がすでに変わりつつあります。DepthFMやAppleのDepth Proのようなモデルでは、単一の画像から高解像度の深度マップをリアルタイムで生成できます。これにより、複雑な3Dジオメトリを用いずにポストプロセスでのぼかし効果を実現可能です。さらに、ライトフィールドやホログラフィックディスプレイの技術も進化しています。将来的には、ぼかしではなく光学的に自然な被写界深度や動きに伴う視差をレンダリングできるようになり、ディスプレイ上で直接リアルな奥行きを表現できる可能性があります。