3Ds Maxレンダーファームはクラウドベースのサービスで、強力なサーバーネットワークに作業を分散させることでレンダリングを大幅に高速化します。初心者でも、高価な機材を買わずに手軽に使え、操作も簡単で、対応ソフトも豊富、さらに専門のサポートも受けられます。建築やゲーム、エンタメのスタジオでも、効率よくレンダリングできる方法として急速に普及しています。使うためには、レンダーファームを選び、ファイルを正しく準備し、自動化されたワークフローを使うことで、レンダリングの時間を大幅に短縮し、制作をスムーズに進められます。

レンダーファームとは、レンダリング作業を並行して処理できる高性能コンピュータの集まりです。3Ds Maxのプロジェクトをアップロードすると、作業は多数のノード(個々のレンダーマシン)に分散され、フレームや画像の部分ごとに同時に計算されます。1台のデスクトップでレンダリングする場合と比べ、この分散処理により、レンダリングにかかる時間が数日(あるいは数週間)から数時間、さらには数分まで短縮できます。次に、自分のパソコンでクラウドレンダリングを行うための流れを説明します:

パソコンでのローカルレンダリングは、CPUやGPU、メモリ、ストレージといったスペックに左右されます。どんなに高性能なワークステーションを使っていても、複雑な3Dシーンでは処理が追いつかず、作業の遅れにつながることがあります。クラウドレンダリングなら、そうした制限を気にせずに、必要なときだけ高性能なサーバーを使えるので、自分で高価な機材を持ったり管理したりする必要がありません。

高性能なレンダリング用ハードウェアを導入するには多額のコストがかかります。購入費だけでなく、電気代や冷却、メンテナンスといった運用コストも必要です。クラウドレンダーファームの中には GarageFarm.NET のように「使った分だけ支払う」料金体系を採用しているサービスもあり、利用した時間に応じて課金されます。そのため、フリーランスや小規模スタジオ、時々大きなプロジェクトを抱えるユーザーにとって最適なサービスです。

時間を節約することは、コストの削減につながります。例えば、4Kアニメーションを数週間ではなく数時間で仕上げられれば、厳しい納期にも対応できます。その結果、より多くの案件を受けられ、業界標準に匹敵する、あるいはそれ以上の品質を維持することができます。

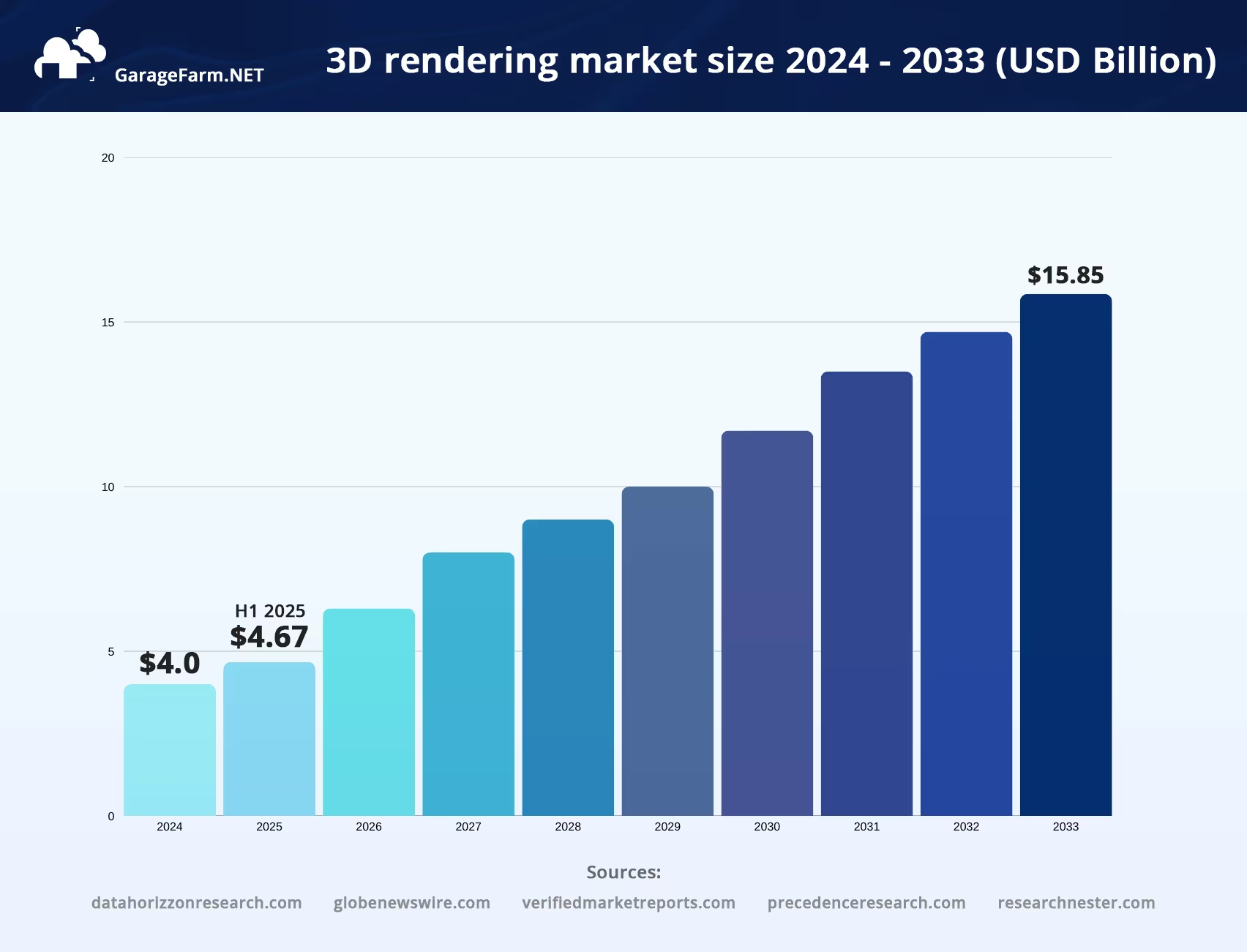

2025年上半期の時点で、3Dレンダリング市場は約46.7億ドル規模に達しており、2033年には約158.5億ドルに拡大すると見込まれています。特に建築ビジュアライゼーション、エンターテインメント、VFXの分野で導入が進んでいます。これらの分野では、厳しい納期や高い品質基準が求められるため、処理の遅いローカルレンダリングでは対応が難しいのです。アニメーション制作のパイプラインにおいても、レンダーファームは合成やポストプロダクションに入る前の重要な最終工程となっています。以下のグラフは、複数の情報源をもとに算出した市場規模の平均値を示しています。

クラウドレンダリングが初めての場合、まず重視すべきは「使いやすさ」です。優れたレンダーファームは、プロジェクトのアップロードや送信が簡単にできるよう、わかりやすい画面やドラッグ&ドロップ機能、あるいは設定を案内してくれるウィザードを備えています。そのうえで、自分の使っている3Ds Maxのバージョンや、必要なプラグインに対応しているかも確認しましょう。

レンダーファームでは主に以下の料金モデルが使われています:

また、CPUレンダリングとGPUレンダリングでコストが異なることも理解しておく必要があります。GPUはリアルタイム処理や並列処理に強いですが、すべてのレンダリングエンジンが対応しているわけではありません。さらに、一部のサービスでは無料トライアル(25~50ドル分のクレジット)や、学生向けの教育割引も提供されています。

特に初心者にとって、サービスにサポートがあるかどうかはとても重要です。24時間365日対応の技術スタッフによるサポートがあり、詳しいマニュアルやチュートリアル、活発なフォーラムが整っているサービスを選びましょう。深夜2時に行き詰まったときに、すぐに人が対応してくれるのは非常に心強いです。

性能や信頼性も重要なチェックポイントです。信頼できるレンダーファームは、ハードウェアの仕様、ベンチマークを明確にし、安定した稼働率(一般的には99%以上)を保証しています。また、データの安全性も大切です。ISO/IEC 27001やGDPRなどの認証を取得しているか確認し、プロジェクトが安全に扱われる環境かどうかを確認しましょう。

よく使われているレンダーファームは、3Ds Max 2025.2を含むすべての最新のバージョンに対応しています。また、過去のバージョンにも対応している場合が多く、古いプロジェクトの処理にも対応可能です。

多くのレンダーファームでは、以下のような主要プラグインに対応しています:

フォルダ構成を整理し、すべてのテクスチャが正しくリンクされているか確認しましょう。アセットが欠けていると、レンダリングが遅れたり、失敗したりする原因になります。また、バックアップ用にバージョン管理を活用することもおすすめです。

本格的にレンダリングを始める前に、まずは小規模なテストレンダリングをローカルとレンダーファームの両方で行いましょう。これにより、画質や所要時間、コストの目安を確認できます。また、最初から100%でレンダリングするのではなく、50〜70%程度(場合によってはそれ以下)で試しにレンダリングする方法も有効です。

サインアップしてアカウントを作成し、支払い情報を登録してソフトウェアライセンスを認証します。また、レンダーファームのインターフェースや使い方に慣れるために、少し時間を確保しておきます。

3Ds Maxのシーンとアセットをまとめてアップロードし、レンダー設定を選んでジョブを送信します。

リアルタイムのダッシュボードで進行状況を確認し、必要に応じてジョブを一時停止、再開、または調整します。

レンダリングが完了したら、フレームやシーケンスをダウンロードし、ポストプロダクションのワークフローに組み込みます。

高級マンションのビジュアライゼーション制作で、ZOA3Dは3Ds Max、Corona、Forest Packを活用しました。レンダーファームを使うことで、細部のクオリティを維持しつつ、納期通りに納品することができました。

『ロード・オブ・ザ・リング』や『アバター』、『アベンジャーズ/エンドゲーム』などを手がけたVFXスタジオ、Wētā FXのリーダーたちは、大規模なレンダーファームを活用しています。『アバター』の映像制作では35,000コア以上を使用したとされ、このレンダーファームのおかげで、膨大なCGデータを扱う映画でも納期を守り、制作のボトルネックを回避することができました。

レンダーファームの魅力は、スタジオの規模によって大きく変わります。フリーランスや小規模スタジオにとっては、クラウド型のレンダーファームを利用することで、高性能なハードウェアを購入・維持する大きなコストをかけずに、レンダリング能力をほぼ即座に拡張することができます。

レンダーファームはプロだけでなく、大学やデザインスクールでも活用されています。学術機関ではレンダーマネジメントツールやクラウドリソースを利用できるため、学生は映画やアニメーション、デザインスタジオで実際に使われている環境で経験を積むことができます。その代表例がサバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン(SCAD)で、学生はアニメーションやVFXの授業を支援する大規模なレンダーファームを利用できます。

数千ドルする高額なワークステーションを購入し、さらにアップグレードやメンテナンス費用がかかるのに比べ、クラウドレンダリングは使った分だけ支払う料金体系を提供しています。これにより、フリーランスやプロジェクト単位の作業では非常にコスト効率が高く、数百~数千ドルの節約が可能です。また、納期が厳しい場合でも、リソースを瞬時に拡張できる柔軟性もあります。

クラウドレンダリングはコストを抑えやすいですが、知らないうちに追加でかかる費用もあります。基本のレンダリング料金に加えて、プレビュー用のレンダリング、急ぎのジョブの追加料金、ストレージ使用料、データ転送料などが発生する場合があります。これらを予算に入れていないと、思わぬ出費になることがあります。事前に料金体系を確認し、計画的に予算を立てることで、プロジェクトの費用管理がスムーズになり、請求で驚くことも避けられます。

ソフトウェアのバージョンが合わないことを避け、プラグインが正しくライセンスされているか確認してください。

ローカル環境とクラウド環境で、アセットのパスを統一して管理してください。

ガンマやカラースペースの設定などによって、ローカルとクラウドでレンダリング結果が異なる場合があるので注意してください。

繰り返しの作業は自動化し、ファイルを入念に準備し、問題が起きたときはサポートチームにすぐ相談できるようにしておきましょう。

アセットの準備は早めに済ませ、レンダリングは計画的に行いましょう。完成したデータは、スムーズにポストプロダクションへ引き渡せるように整えておくことが大切です。

レンダーファームは、後から追加するのではなく、最初から制作パイプラインに組み込むことで最大限の効果を発揮します。そのためには、ジオメトリやテクスチャ、ライティングの最適化といったアセット準備を早めに行い、効率的で一貫性のあるレンダリングができるよう計画的にスケジュールを立てることが重要です。しっかり統合されたレンダーファームは、単にレンダリングを速くするだけでなく、制作全体の流れをスムーズにし、無駄な待ち時間を減らし、納期を守るための安心材料にもなります。

レンダーファームはレンダリングを速くするだけでなく、複数のアーティストが遠隔地からでもシーンやアセットを共有しながら作業できる環境を実現します。クラウドや共有型のレンダーファームに処理を集約することで、各アーティストは自分のワークステーション性能に縛られずにシーンを提出し、共有アセットにアクセスし、レンダリング結果を確認できます。

レンダーファームを使って最終出力前にプレビューレンダーを作成しておくと、とても便利です。修正ややり直しにかかる時間を大幅に短縮でき、余分なコストの削減にもつながります。

クラウド型レンダーファームの大きなメリットは、スタジオの規模や必要に応じて利用リソースを自由に増やせることです。高価なサーバーを購入・維持する必要はなく、必要なときだけクラウド上のリソースを使えます。特に中小規模のチームでは、忙しいプロジェクトや締め切りが迫ったときにだけ追加のレンダリング力を使えるので、とても便利です。

3Ds Maxのクラウドレンダリングは、単に計算能力を補うだけの存在から進化しています。将来的には、より賢く、速く、柔軟なワークフローと統合され、アーティストやスタジオが増え続ける要求の高いプロジェクトに対応しやすくなるでしょう。回線速度やサーバー性能、レンダリングエンジンの向上により、クラウドレンダリングは“補助的な選択肢”ではなく、多くの制作パイプラインで標準的な手法になると考えられます。

今後はリアルタイムレイトレーシングの進化により、ほぼ瞬時にフォトリアルなプレビューが可能になると期待されています。さらに、クラウドネイティブの3Dアプリケーションの普及も進むでしょう。これにより、単にクラウドでレンダリングするだけでなく、モデリングや共同作業、アセット管理までウェブ上で行えるようになります。こうした進化により、ローカルのハードウェアによる制約が減り、チームや地域をまたいだよりスムーズなワークフローが実現できます。

市場調査によると、3Dレンダリング業界は引き続き高い成長を維持しており、今後数年間で年平均成長率(CAGR)約20%が見込まれています。需要が拡大するにつれて、クラウドレンダリングのサービス提供者は業界ごとに特化したソリューションを提供するようになるでしょう。例えば、建築、ゲーム、映画、製品デザイン向けに最適化されたサービスなどです。また、価格体系もより競争的になり、利用量に応じた課金やパッケージ化されたサービスが登場することで、小規模スタジオから大規模チームまで、幅広くクラウドレンダリングを導入しやすくなると考えられます。

スタジオや個人クリエイターは、今から将来に備えた制作環境を整えることが重要です。具体的には、クラウド対応の新しいレンダリングツールやプラグインを把握し、アーティストや技術スタッフに次世代ワークフローを習得させ、クラウド対応のソフトやハードに戦略的に投資することです。今から準備をしておけば、次の10年間に訪れるレンダリングの革新を活用でき、慌てる必要がなくなります。Creative DirectorのDave Greene氏も、GarageFarm.NETのようなプラットフォームがその助けになると述べています。

「レンダーファームの管理は簡単ではありません。私たちのような小さなスタジオでは、そこに手をかけるよりも、作品作りに集中したいのです。レンダリングがうまくいかない理由で悩む時間は、できるだけ避けたいと思っています。」