この記事の公開後にも、アニメーション業界のトレンドにはいくつかの変化がありました。新しい技術や手法の登場によって、新しい表現スタイルが生まれ、2025年の今、多くの人々を惹きつけています。AIの活用や2Dと3Dを組み合わせたアニメーションといった流れは依然として大きな主流ですが、それらをモーショングラフィックスに取り入れる新しい試みや、新たに加わった4つのトレンドなどもあります。

2025年に入り、これらのトレンドはさらに進化し、大作映画からSNS向けの短い動画コンテンツまで幅広く影響を与え続けています。個人のクリエイターであっても、スタジオに所属していても、こうした変化を把握しておくことは業界で活躍するために欠かせません。ここからは、今後のアニメーションの未来を形づくる注目のトレンドを見ていきましょう。

2025年も、2Dと3Dの技法を組み合わせたアニメーションは大きなトレンドとして存在感を示しています。『スパイダーバース』や『アーケイン』といった作品の成功によって、平面的でスタイリッシュな2D表現と、奥行きやリアルさを持つ3D表現を融合させる手法は、ますます人気を高めています。

このトレンドの中心にあるのは、3Dの奥行きやリアリティと、2Dアニメーションの魅力や表現力を融合させた表現です。絵画的な質感や手描き風のエフェクトが取り入れられることも多く、作品に独自の温かみを与えています。逆に、2Dメインの制作方法で、遠近法や陰影を使って3D的な奥行きを再現する場合もあり、そこから生まれる独自のハイブリッドスタイルが注目を集めています。こうした手法の進化によって、従来の2Dや3Dだけでは表現できなかった、新鮮で印象的な映像体験が可能になっています。

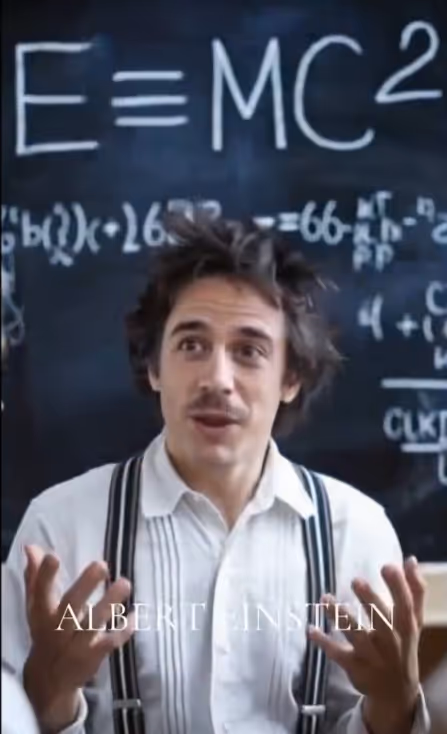

人工知能(AI)を活用したアニメーションも、引き続き注目のトレンドです。作業工程の効率化だけでなく、新しいクリエイティブの可能性も広がっています。AIを用いたツールは、滑らかな画面の切り替えや表情のアニメーション、さらには最小限の労働力での制作まで可能にしています。例えば、EvolutionTime.AIによるアルバート・アインシュタインを描いたAI生成映像は、年齢に応じた姿の変化を滑らかに再現し、話題となりました。こうした技術により、制作効率が大幅に向上し、少ない時間で高品質なアニメーションを実現しやすくなっています。

技術面での進化に加え、AIはアニメーションの表現方法にも大きな影響を与えています。これにより、アーティストはさまざまなビジュアルスタイルを試せるようになりました。機械学習のアルゴリズムはアニメーターの描き方を学習して複数のフレームに反映できるため、中割り作業を大幅に減らすことが可能です。

2025年には、擬人化されたキャラクターの表現力がさらに進化しています。動物や架空のキャラクターであっても、人間のような感情や表情をよりリアルに表現できるようになりました。AIを活用した顔のアニメーションやリアルタイムレンダリングの進歩により、キャラクターはより豊かで魅力的に描かれ、物語に深みを加えています。

ファンタジーの生き物だけでなく、ロボットやAIアバター、さらには抽象的なオブジェクトまでもが人間らしい特性を持つようになり、視聴者との感情的なつながりがより深まっています。このトレンドは現実とフィクションの境界を曖昧にし、アニメーションによる物語表現の可能性を新たな領域へと広げています。

コラージュアニメーションは2025年も引き続き注目されており、写真や質感、さまざまな素材を組み合わせて、視覚的に印象的な物語を作り出しています。この手作り感のあるスタイルは、洗練されたデジタルアニメーションの中でもひときわ目立ち、懐かしさと新鮮さを同時に感じさせる独自の魅力を持っています。

芸術的な魅力に加え、コラージュアニメーションは社会的メッセージの表現やミュージックビデオ、新しい物語表現にも力を発揮します。独自で表現力を高めたいクリエイターにとって、今なお魅力的な制作方法です。

タイポグラフィ(文字)アニメーションは、特にソーシャルメディアでますます人気を集めています。短い時間で視聴者の関心を引く必要がある中、動く文字やキーフレーズが効果的に使われています。特にミュージックビデオや歌詞アニメーションでは、ダイナミックな文字表現が印象を深めます。

エンターテインメントだけでなく、アニメーションタイポグラフィはブランドや広告表現の強力な手段にもなりつつあります。企業は動きのある文字を活用して、目を引くプロモーションや商品説明、ソーシャルメディア広告を制作し、瞬時に視聴者の関心を惹きつけています。さらに、モーショングラフィックスとAIを活用したテキスト効果を組み合わせることで、タイポグラフィアニメーションはより高度で多彩な表現が可能になっています。

サティスファイング動画も、2025年も引き続き注目を集めています。滑らかでループする動きのグラフィックは、視聴者を魅了し、リラックスさせる効果があります。液体の流れやシームレスな変形など、目を引く演出はメンタルウェルネスアプリやブランド表現、ライブイベントの映像など幅広く活用されています。

最近注目されているサブトレンドのひとつに、ポリゴン数の違う3Dオブジェクトが重力や流体、柔らかい物体の動きなどにどう反応するかをシミュレーションする手法があります。こうした見た目にも楽しい実験動画は、アートと物理の融合を感じさせ、複雑なシミュレーションをわかりやすく、かつ美しく見せることができます。

ミニマルなデザインは引き続き人気で、特に企業向けアニメーションではシンプルさがメッセージの明確さを高めます。一方で、新たに「親しみやすいミニマリスト」とも言えるスタイルが登場しています。柔らかいラインや丸みを帯びた形、温かみのある色使いによって、より親しみやすく、見る人に優しい印象を与えます。このトレンドは、解説動画、ブランドアニメーション、子ども向けコンテンツなどで広く活用されています。

ミニマリストデザインは単に「シンプルさ」を追求するだけでなく、見る人の感情に訴えることも重視されています。厳選されたカラーパレットや控えめなグラデーション、有機的な動きを取り入れることで、温かみや親しみやすさを演出します。このデザインのコンセプトは、情報過多で刺激の多いデジタル環境の中で、穏やかでストレスの少ない映像を求める視聴者層に歓迎されています。

2025年も、大胆で高コントラストの色使いはますます注目されています。デジタルメディアのトレンドに沿った、目を引く鮮やかなビジュアルが求められており、ネオンカラーやダイナミックなグラデーション、意外性のある配色によって、特に高解像度の画面上で映像が際立ちます。

見た目の美しさだけでなく、色は物語を表現するためにも意図的に使われるようになっています。パレットを変化させて感情を喚起したり、雰囲気を高めたり、物語に深みを持たせたりする手法です。これは、スタイライズされた映画や広告、デジタル世代の若年層向けコンテンツで特によく使われています。

アニメーション市場が成熟する中、2025年のクリエイターたちは従来のスタイルにとらわれず、抽象的なビジュアルやユニークな技法、自由なストーリーテリングに挑戦しています。手描きのフレームやグリッチ表現、夢のような動きなど、型にはまらない手法で視聴者を驚かせ、強い没入感を生み出しています。

特に注目されるのは、実際のアート技法を取り入れたアニメーションです。たとえば、動く油絵のようなストップモーションや、紙にインクがにじむ様子を再現したデジタルアニメーションなどです。こうした独創的な表現は、見る人の目を引くだけでなく、アニメーションでの物語の伝え方を新しく広げています。

VR技術の進歩により、2025年もVRアニメーションのトレンドは拡大しています。仮想空間向けに制作されたインタラクティブなストーリーテリングや、フルアニメーションのVR作品、リアルタイムで体験できるアニメーションなど、従来のアニメーションの枠を超えた表現が可能になっています。Meta QuestやApple Vision Proといったヘッドセットを使えば、観客はこれまでにない形でアニメーションの世界に没入できるようになっています。

VRアニメーションには独自の難しさがあります。従来のアニメーションのように視聴者が作品をただ眺めるのではなく、物語の中に入り込む形になるため、カメラワークや視点、操作の仕方を新たに考える必要があります。スタジオでは、視聴者の注目を自然に誘導しつつ、表現の自由度を保つための新しい手法が開発されています。

拡張現実(AR)も引き続き注目を集めており、現実の世界とデジタル情報を組み合わせた新しい表現が広がっています。最近のトレンドとしては、大きなデジタルオブジェクトを実際の映像に自然に重ねる手法があり、広告やブランドプロモーションで没入感のある体験を生み出すのに活用されています。また、教育やライブパフォーマンス、インタラクティブな物語などにも応用され、従来とは違った形で視聴者と関わることが可能になっています。

AR対応のデバイスやアプリの普及により、アニメーションはもはやスクリーンの中だけにとどまりません。ユーザーは現実の環境の中でアニメーションキャラクターと触れ合うことができ、よりインタラクティブでパーソナライズされた体験を楽しめるようになっています。AR技術がさらに進化すれば、現実とフィクションの境界があいまいになるような、完全に没入型のアニメーション体験へと発展していくことが期待されます。

近年は、ザラついた質感やグラデーションを取り入れたアニメーションが、デジタル映像に“温かみ”や“深み”を与える表現として注目されてきました。2025年現在、その流れはさらに広がり、懐かしさを感じさせる「レトロ表現」がひとつの大きなスタイルとして定着しています。フィルムグレインやVHS風のノイズ、走査線、色あせたカラーパレットといった手法は、ノスタルジーを呼び起こすだけでなく、独自の雰囲気を演出します。こうしたレトロ調の映像は、ミュージックビデオやゲームのシネマティック演出、さらにブランドのマーケティングキャンペーンなどで特に人気を集めています。

レトロな表現は、単なる映像効果にとどまらず、ストーリーの表現やアニメーション技法そのものにも影響を与えています。アーティストは、クラシックなカートゥーンや初期のCG映像を再現するために、従来のフレームレートやセル画風のシェーディング、手描きのアニメーションループといった手法を再び取り入れています。こうした“懐かしさ”と“現代的な制作技術”の融合によって生まれる独自のビジュアルスタイルは、世代を超えて幅広い視聴者に響いています。

2025年もクレイアニメーションの人気は高まり続けています。手作業で作られる温かみや質感のあるビジュアルは、デジタル技術が主流となった時代において大きな魅力となっています。デジタルの“完璧さ”とは対照的な、有機的なゆらぎやストップモーションならではの表現が、他にはない独自の物語性を生み出しているのです。

カメラ技術や3Dプリンターを活用したアーマチュア(骨組み)の進化により、クレイアニメーションはこれまで以上に洗練された表現が可能になりました。それでも特有の温かみは失われておらず、ショートフィルムやCM、ミュージックビデオなどで今も高い人気を誇っています。そのユーモラスでどこか親しみやすい世界観は、多くの観客を魅了し続けています。

シームレスな場面転換は、2025年でも注目のアニメーショントレンドです。映像の場面が途切れずにつながることで、ストーリーの流れがスムーズになり、特にテンポの速いデジタルコンテンツでも視聴者を引きつけます。ショート動画やCM、インタラクティブコンテンツなどで多く活用され、自然で没入感のある映像体験を生み出しています。

アニメーションソフトやモーショングラフィックスの技術が進化したことで、複雑でダイナミックな場面転換も手軽に実現できるようになりました。これにより、アニメーターは物語の流れを途切れさせず、自然に次のシーンへとつなげる映像を作れるようになっています。

小さく控えめなアニメーションが、ユーザーインターフェース(UI)やユーザー体験(UX)デザインに欠かせない要素となっています。マイクロアニメーションは、操作の案内や反応の表示、使いやすさの向上に役立ち、ユーザーに心地よい体験を提供します。例えば、ボタンを押したときの反応をわかりやすくしたり、画面の切り替えを自然にしたりすることで、操作を直感的に感じられるようにします。

企業は、アニメーションのマスコットや読み込み中の表示、通知の動きなどを取り入れることで、ウェブサイトやアプリをより楽しく、使いやすくしています。ユーザー体験(UX)が重視される中で、こうした小さなアニメーションは、操作を直感的にしたり、サービス全体をより生き生きと感じさせるために欠かせない要素になっています。

Blenderのジオメトリノードなどのツールを使ったプロシージャルアニメーションは、手作業をほとんど必要とせずに複雑な動きを作れる手法として注目されています。この方法を使うと、有機的な動きやダイナミックなエフェクト、パターン生成などが簡単にでき、アニメ制作の効率が大幅にアップします。ゲーム制作やモーショングラフィックス、VFXなど、大量のアニメーションを短時間で作る必要がある分野で特に活用されています。

プロシージャル技術を使うと、流れる水や揺れる布、人々の群れなど、物理の動きをもとにしたアニメーションを自動で作れます。この仕組みを使えば手作業が減るだけでなく、設定を変えるだけで動きを簡単に調整できるため、一から作り直す必要がなく、効率よくアニメーションを作れます。

2025年のアニメーションは、これまで以上に多様で、没入感があり、技術も大きく進化しています。AIやリアルタイムレンダリング、プロシージャルアニメーションの登場で、作品の作り方は大きく変わりつつあります。一方で、手作りの温かみや懐かしい表現は、アートとしての魅力を改めて感じさせてくれます。こうした新しい技術と伝統的な表現の組み合わせが、アニメーションの世界をより面白く、奥深いものにしています。

アニメーターや物語を伝える人にとって、こうしたトレンドを取り入れることは、柔軟に考える力を育み、いろいろとチャレンジするきっかけになります。AIを使った制作方法や、体験型のVRアニメーション、印象的なショート動画など、アニメーションの可能性はどんどん広がっています。技術が進んでも変わらないのは、アニメーションが世界中の人々に感動を与え、新しい表現を生み出し、観る人を楽しませ続けるということです。